好诗相伴,千金不换。你好,我是天博。

在之前的主题见情真中,我们讲了诗词中的真挚感情,而从这一讲开始,我们将开启一个新的主题:见古今。我们一起来聊聊诗词中传承了千百年不变的精神。

我先问你一个问题,提起大侠,你最先想到的是什么呢?我想很多人会和我一样,第一反应就是电视剧里的侠客,飞檐走壁,快意江湖,管尽天下不平事,帅气极了。

哪个孩子没有一个“大侠梦”呢?

今天我们就是要从大侠讲起,讲侠义精神。我们来看一首稍微长一点的诗《侠客行》,因为谈到侠客,这首诗似乎是无法回避的:

《侠客行》中的“行”字,并不是“行走”或者“出行”的意思,而是“歌行体”的意思,“行”是古代时候诗词的一种题材,《侠客行》其实就是“侠客的歌”。

《侠客行》的作者李白,你肯定很熟悉吧!几乎没有中国人不知道李白的。我想如果搞一个中国人最熟知的名人排行榜,李白一定能排在前十之列。

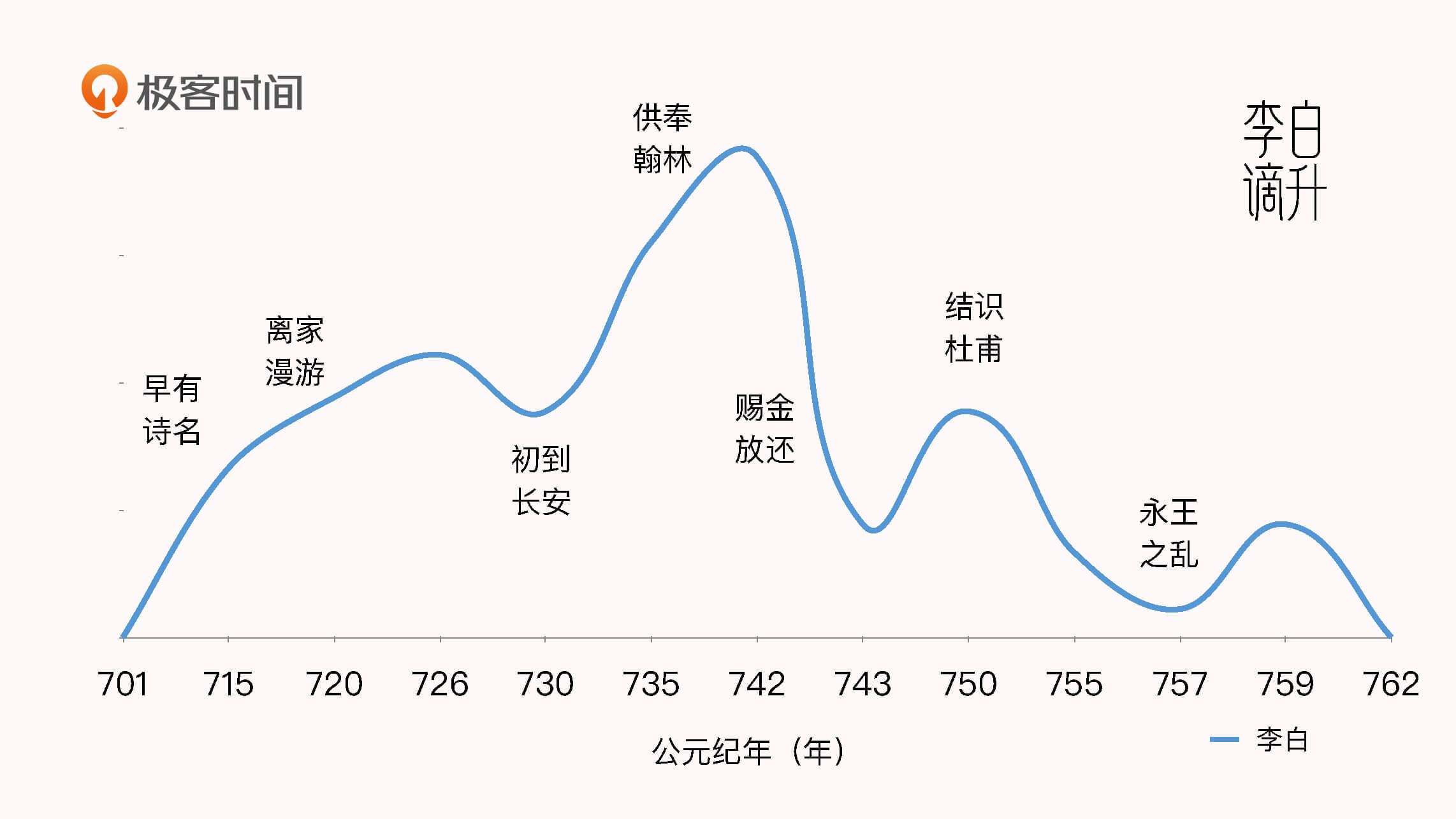

李白,公元701年出生,字太白。介于你对李白已经非常熟悉了,我就不再详细地解释李白的经历了,而是把这些都列在他的谪升图中了,你感兴趣的话可以存下来这张图,仔细去看看,我想和你聊聊李白这个人。

我们曾在《02|读诗人:连李贺生平都不熟,又怎能懂他的诗呢?》中提到过李白,我们当时说,他的诗词豪放飘逸,犹如白云在天,想象力丰富,就像天上的仙人写的一样,让后来人只可仰望,却难以模仿。

比如同样是写水,李白的水,是“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回”;同样是写酒,李白的酒是“百年三万六千日,一日须倾三百杯”;同样是写云,李白的云是“应是天仙狂醉,乱把白云揉碎”;同样是写风,李白的风是“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。

从这些诗中,我们能很明显地感受到,李白诗词那种非人的想象力,当真是仙人才能写出来的句子。不过李白诗仙的这一面,不是我们今天的重点,这里我们就不展开了,你感兴趣的话,可以课后再读读李白的诗文,我们今天要讲的是李白的另一个身份。你知道李白除了是诗仙,也是个剑客吗?

李白对剑非常痴迷,他的诗作之中,作为武器描写的“剑”字,就出现103次之多,这我们还没算“吴钩”、“湛卢”这些剑的别称。

除了写剑以外,李白还会用剑。《新唐书》里说李白“喜纵横术,击剑”,就是说李白很喜欢舞刀弄剑。而跟李白有过交往的诗人魏颢,也说李白“少任侠,手刃数人”。意思是李白年轻的时候做过侠客,亲手杀了几十个人。

当然,李白是不可能大白天行凶杀人的,他自己的诗里也写过“托身白刃里,杀人红尘中”,不过这些都是艺术的夸张表达。但是这足以证明,李白并不是我们想象中的文弱书生。

说到这里,我想你可能会对一个问题感兴趣,李白好好的一个文人,为什么要当什么侠客呢?搞那些打打杀杀的,有什么意思呢?

要回答这个问题,我们就得好好说一说这首《侠客行》了。

这首《侠客行》大约作于公元744年,李白43岁,被赐金放还游览齐州的时候。“赐金放还”的意思就是被唐玄宗给了李白一些钱,把他炒鱿鱼了。李白被炒了以后,游览齐州时,写下了这首诗。

《侠客行》虽然有些长,但是结构很完整,它每两句讲一个主题,全诗讲了一个侠客的故事。

前两句“赵客缦胡缨,吴钩霜雪明。银鞍照白马,飒沓如流星”其实是对故事里侠客的形象描写,写的是这个侠客的装束、武器、坐骑、行动。说燕赵之地有一个侠客,头上系着飘荡的武缨,手里拿着亮如霜雪的弯刀,骑着银鞍白马,行动起来犹如天上的流星一样迅捷。

这一句很像一个电影中侠客的登场,镜头先到侠客的装束,一个“缦”字,就写出了侠客头上的武缨飘荡的动态,之后近景镜头给到武器上,吴钩会反射出耀眼的光亮,然后是远景镜头,白马银鞍的侠客正在纵横驰骋,犹如流星一般。李白通过短短二十字,就写出了武侠电影中的场景感,读起来让人如临其境,豪气顿生。

这里之所以是“燕客”,是因为燕赵大地,也就是现在的京津冀一带,在古代这里经常有游牧民族来烧杀抢掠。所以当地百姓大多练武强身以求自保。久而久之,也就形成了豪侠多出于燕赵的情况。直到现在,河北还有很多武术之乡,这都是有传承的。

言归正传,我们接着讲这首诗,这诗接下来的两句说的是这个侠客的能力和处世原则。

“十步杀一人,千里不留行,事了拂衣去,深藏身与名”说这侠客十步之内便能取人性命,来去自如,纵横千里却不留行踪。而他办完了要办的事,就拂衣而去,不求任何功劳和名声。

我想很多人都是因为这几句而爱上这首诗的,“十步杀一人”,这里很有古龙小说的感觉,就是用侠客的动作之快来体现武艺高超。就像小李飞刀一样,没有人见过他是怎样出飞刀的,当你仔细看的时候,对手已经倒下了。

如果说前一句中“十步杀一人”的侠客好似迅猛的闪电,那么下一句“千里不留行”中的侠客就犹如无垠的天空,高深莫测,难寻踪迹。

李白故事里这个侠客是自由的,或者说是自我的。“事了拂衣去,深藏身与名”,这句体现了侠客是不需要在乎外界评价的,侠客心中自有一个标尺,也仅仅需要对自己负责。

在这里我想问你一个问题:如果你有着纵横千里,十步杀一人的能力,你愿意低调行事吗?你能甘愿隐姓埋名,做一个没人知道的英雄吗?

“十步杀一人,千里不留行”的能力固然潇洒快意,但真正的侠义精神却体现在“事了拂衣去,深藏身与名”。李白说的侠客,不是在于能力的高低,而是在于默默付出,隐姓埋名的潇洒态度。

我们接着读这个故事,我把接下来的三段,一共六句放在一起说,因为这是一个比较完整的剧情。

“闲过信陵饮,脱剑膝前横。将炙啖朱亥,持觞劝侯嬴”。这位侠客路过信陵君住的地方,把剑解下来横在膝前,跟朱亥一起大块吃肉,劝侯嬴和自己一起喝酒。

这是李白想象的画面。朱亥和侯嬴是战国时期的两个非常有名的侠客,朱亥和侯嬴和李白所写的侠客相隔了千年之久,李白却想象着诗里的侠客穿越了时空邀请朱亥和侯嬴饮酒,这就是李白的浪漫了。

信陵君是战国时期魏王的弟弟,朱亥和侯嬴都是信陵君的门客,他们在信陵君窃符救赵的故事里发挥了重大作用。他们的故事我们等会再聊,接着读这首诗:

“三杯吐然诺,五岳倒为轻。眼花耳热后,意气素霓生”。喝了几杯之后,三人便慨然相交,许下了重于五岳承诺,酒酣耳热之时,更是豪气干云。

这一句中的“三杯”和“五岳”形成了强烈的对比,我想也只有李白能把杯中酒和巍峨的五岳放在一起比较了。这里五岳为“轻”,那什么才算得上“重”呢?答案是侠客的道义和承诺。

那我是怎么知道的呢?我们还得说回朱亥和侯嬴。这朱亥和侯嬴都是市井之徒,朱亥本来是个屠夫,侯嬴本来是都城的守门官。信陵君欣赏他们,不嫌弃他们出身低微,把他们当作座上宾来款待,于是他们发誓为信陵君尽忠。

而后来他们为了实现对信陵君的承诺,不惜献上自己的性命。一诺出口,五岳为“轻”,这正是李白对于侠客标准的另一个定义。

接下来是侠客对朱亥和侯嬴的评价。

“救赵挥金槌,邯郸先震惊。千秋二壮士,烜赫大梁城”。于是这个侠客对朱亥说:“朱亥兄你真是牛!当初你为信陵君救赵,挥起了金椎击杀魏国大将晋鄙,让赵都邯郸上下都为之震惊。你和侯嬴的壮举,在千百年后仍然在大梁城被传为美谈啊。”

这里的“金槌”就是金椎,也就是一种铁铸的和锤子比较像的工具。

说到这里,你可能有一点点懵,朱亥不就是杀了一个魏国大将吗?充其量不过是一种谋反的行为,这有什么值得称赞的呢?还传为千古美谈?这是因为你对这诗中提到的“窃符救赵”这个故事还不太了解。不过没关系,我来给你讲一讲。

信陵君窃符救赵讲的是,赵国和魏国是唇亡齿寒的关系,但是秦国打赵国的时候,魏王不肯出兵帮助赵国。信陵君知道赵国如果灭亡了,魏国也就玩完了,所以想去救赵国。

这时候,侯嬴提出了偷虎符的计划,朱亥依照侯嬴的计策偷出了虎符。而当信陵君拿着虎符要求魏将晋鄙交出兵权的时候,晋鄙不肯,朱亥便“救赵挥金槌”,挥锤击杀了晋鄙,帮信陵君顺利接管兵权,解了赵国之围。

魏王不出兵,除了受自己政治眼光的局限以外,还有一部分是出于对人民的不爱惜,不在乎。当君王抛弃了人民的时候,侠客就站了出来。

朱亥这个人虽然勇猛,但是他毕竟仅仅是个屠夫,他面对的晋鄙可是实打实的大将军,而且这里还是在对方的军营中。这里朱亥敢举起这个金槌,绝对不仅仅是为了自己,甚至不是为了信陵君。要知道这一锤下去,失败了的话,五马分尸都不为过了。

朱亥的金椎是为了魏国举起的,所以才获得了“千秋二壮士,烜赫大梁城”的美名。

李白的这首诗叫做《侠客行》,前半截的侠客其实是李白假想的。李白通过描写侠客的行为来不断定义着侠客,这个侠客其实是没有具体概念的,直到引出了朱亥和侯赢,李白才给了侠客一个更具体的形象。

我们来看看李白这里的用词,“救赵”、“震惊”、“千秋”、“煊赫”,这些词形容的都不是普通的械斗,而是背负家国大事的壮举。朱亥和侯嬴都是来自市井底层的,为了家国他们却成了大侠。

这里就是李白心中侠义精神的第三个层次了,危难之中,暴力抗争,侠之大者,为国为民。

最后两句,是李白对侠义精神的一个总结,“纵死侠骨香,不惭世上英”。一个侠客,哪怕身死,侠名也可以永远地流传下去。“谁能书阁下,白首太玄经”,谁才配把这种精神记录下来呢?只有正史《太玄经》了。

这首诗的结尾,是给侠客的一生画上句号,为侠者为道义献出生命,虽死犹生,人民会永远记住他的名字。

最后一句是倒置的,我们一般都会说把谁写进历史,而李白却说只有正史,才配记录侠客的行为,这无疑是对侠客地位的又一次提高。

这首诗讲完了,我想问你,你觉得诗中这位李白想象出来的侠客,原型是谁呢?

答案很显然,就是李白心中理想的自己。

回到我们前面提到的问题,为什么李白虽然是身为一个儒生文人却梦想成为一个侠客呢?

其实中国儒生的一些持守和侠义精神是相通的。

韩非子曾经在《五蠧》中写过“儒以文乱法,侠以武乱纪”。司马迁在《史记》中把这句话总结为“儒以文乱法,侠以武犯禁”。

这两句话字面的意思指的是儒生通过写文章来混乱法律,而侠客则靠武力来犯禁朝纲。

其实在我看来,这两句话则揭露了封建时代,文人精神和侠义精神的内核。在封建社会,天下是天子的天下,是统治者的天下,而不是老百姓的天下,当统治者制定的法令,统治者下达的制度背离了民意的时候,就需要有人站出来,为民请命,为民发声。

文人发声的形式就是写文章,把法律不合理的地方写出来,而武者发声的方式就是暴力对抗,用暴力主持正义。

没有人喜欢杀人,喜欢暴力。侠义精神中这种暴力,是穷途末路时人民的一种选择,侠客是人们在苦难中渴望得到的一种救赎。侠以武犯禁,是不得已的时候,当仁不让,奋起抗争。

我讲个自己的经历。其实我从小就是个武侠迷,在小学五六年级,就已经偷偷地躲在被子里看金庸小说了,梦想着自己也有了高超的武功,像大侠一样想干嘛就干嘛。但随着年龄增长,我发现小时候的武侠梦是很肤浅的。

我细细回想,自己什么时候曾经颇有侠义精神呢?大概是在大学时候,有个老师非要我们去他的山庄实习,还要收取不低的食宿费用。对于老师这种恃强凌弱的行为,我作为代表直接和学校反映,硬生生地取消了这次实习的费用。

在班上宣布结果时,在同学的欢呼声中,我觉得自己像个英雄侠客,虽然,最后我这门课的实习成绩就得了个及格,但算是圆了自己一次侠客梦。

这么说来,侠义精神就是和抗争强权、保护弱小有关的一种浪漫。

今天我们先讲了李白剑客的这一面,又详细地讲解了李白的诗《侠客行》,接着展开了对古诗词中侠义精神的讨论。

我们讲的这首诗里,李白向往的侠义精神有三个层次,第一层是“事了拂衣去,深藏身与名”的率性洒脱;第二层是“三杯吐然诺,五岳倒为轻”的坚守信义;第三层是“救赵挥金槌,邯郸先震惊”的勇猛抗争。

侠义精神的核心,其实是人民对于封建统治阶级不公平的控诉与反抗,表面是“十步杀一人”的潇洒,实质上是“侠以武犯禁”的悲壮。

在当今社会,我们不再提倡通过武力来表达自己的道义,侠客可能消失了,但“侠义精神”其实依然存在,那些靠着自身能力,去帮助弱小,不求回报的人,那些敢于为弱势群体发声的人,敢于路见不平拔刀相助的人,都是当代的大侠。

我在开篇词说过,诗词能够给我们精神的力量,“寄言燕雀莫相啅,自有云霄万里高”给我们的一种坚守我们自己理想的力量,而这首《侠客行》,给我们的是一种去关怀他人的力量,是能完善我们人格的。

“见古今”这个话题还有两讲,我会继续聊这样的诗词,我们下一讲文人风骨再见。

写侠客的诗词非常多,比如贾岛的“十年磨一剑,霜刃未曾试”,又比如王维的“相逢意气为君饮”。今天我们煮酒论诗的话题,就是接着谈谈侠客。

古往今来,古今中外,谁是你心中真正的大侠呢?欢迎你在评论区分享,如果能结合古诗词就更好了。

如果你也喜欢李白的这首诗,可以把它分享给自己的朋友。我是天博,我们下一讲再见。