好诗相伴,千金不换。你好,我是天博。

前面三讲中,我们在“见古今”的主题里,讨论了诗词中流传下来的三种精神,侠义精神、文人风骨和家国情怀。从这一讲开始,我们进入了“见天地”的主题,一起来看看,诗词中的万物风貌。

诗词里的万物,其实也就是诗词中的意象。人类的情感是抽象的,只通过文字的表述我们很难感同身受,而且表达感情的词汇也比较少,重复使用相同的词会让诗词失去美感。所以在创作的过程中,诗人就需要用具体的事物来表达情感,这些事物就是意象。比如说,“关关雎鸠,在河之洲”,这里“雎鸠”就是个意象。

万物皆可为意象,关于意象,我们会从山水田园讲起。而说到诗里的山水田园,王维是一个绕不开的人物。

我们先来看看王维的这首诗:

这首诗你说不定有点眼熟。在《红楼梦》中,丫鬟香菱要学诗,林黛玉给她的第一本教材,就是王维的《王摩诘全集》。她看完之后,对这首诗中的“渡头余落日,墟里上孤烟”印象就非常深刻。

为什么王维的诗会成为诗词入门首选呢?山水田园诗的魅力又在哪里呢?在这一讲中,我们一起寻找答案。

讲王维的诗之前,首先我们要先了解一下王维这个人。

王维,公元701年出生,来自河东王氏。河东王氏是当时的大姓。除了是著名诗人之外,王维还是个画家,是个音乐家。苏轼评价王维说他“诗中有画,画中有诗”。咱们之前在第二讲《读诗人:连李贺生平都不熟,又怎能懂他的诗呢?》里也提到过王维,他以禅入诗,被誉为“诗佛”。

王维字摩诘,他的母亲笃信佛教,所以在佛经《维摩诘经》中给他取了名字。“维摩诘”三个字是佛教用语,意思是无垢尘,也就是以洁净、没有被污染而著称的人。

虽然家里有佛教背景,但是王维的人生开始时其实并不算很佛系。王维小的时候就聪明过人,在诗词、绘画、音乐上都有着过人的天赋。他也和所有读书人一样,渴望金榜题名,实现自己的人生价值和政治理想。

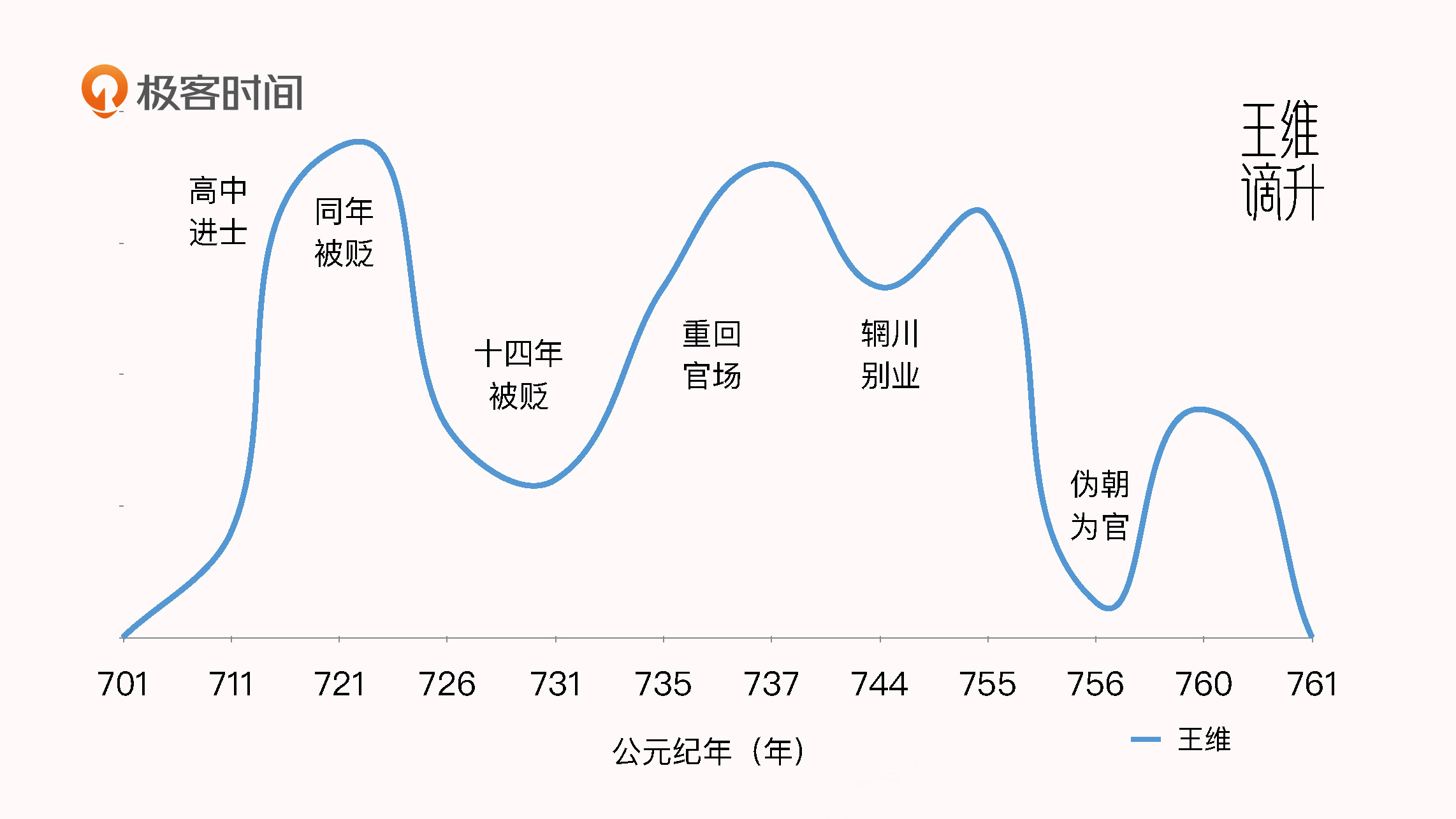

少年时期的王维才华横溢,深受当时贵族的喜爱,是宁王和岐王的座上宾。公元721年,二十岁的王维高中状元,风光一时。

讲到这你可能会好奇,那王维好好的一个有志青年,是怎样就变得佛系起来的呢?这就得从一只黄狮子说起。

公元721年,王维高中状元之后,最初的官职是太乐丞,是教负责音乐、舞蹈等供朝廷祭祀宴享的。王维喜欢音乐,这个官对他来说还是很不错的。然而王维上班仅数月,就出了一件事情,几乎断送了他的仕途。

事情是这样的,王维的属下私自舞黄狮子被人告发了。那个时候,黄狮子舞是皇帝才有资格看的,王维属下私自舞黄狮子是大不敬的行为。王维因此连坐,被贬为济州司仓参军,这个官主要是做一些赋税、库存相关的统计工作的。

这无妄之灾,对王维的心态产生了很大的打击。王维不仅被调到了很偏僻的地方,还远离了自己喜欢的音乐。这就好像周杰伦被安排到乡下当村支书一样。五年以后,王维再也忍受不了,辞官开始了隐居的生活。一直到公元735年,他才得到了张九龄的引荐,重返官场。

从20岁到34岁,整整十四年,还是一个人最好的十四年,王维一直处于一种碌碌无为的状态。从出身名门,少年状元,沦落到这般田地,王维心里的痛苦,是我们难以想象的。

在痛苦里,王维转向了佛理和山水寻求精神寄托。王维在山水里寻找的是一种闲适,在佛理里寻找的是一种释然。这两种寄托是相通的,都是一种自我解脱,万念皆寂的状态,这个我们等会讲诗的时候再讲。

公元735年,隐居了将近十年的王维虽然人重回了官场,但是心仍然留在山水里。他不再那么关心政治,而是当两天官歇两天,官当到哪隐居到哪。但是正因为这种佛系的风格,王维之后二十年的官途都比较顺利。叶嘉莹先生说他是仕隐两得。

在公元744年,四十三岁的王维开始经营他位于蓝田的辋川别业。辋川别业有点类似于咱们现在的小度假村,我们所选的诗就是写在此处。自从有了辋川别业之后,王维彻底“佛”了,开始过起了半官半隐的生活。

后来到了读唐诗的关键时间点,公元755年,安史之乱爆发了。第二年六月,安禄山叛军攻进了长安,唐玄宗逃往四川,王维不幸被叛军俘虏。

被俘后,安禄山要求王维担任叛军的官职。王维曾吃泻药装病。但因为他的名气太大,安禄山专门派人把他接到了洛阳。王维屈服于叛军的淫威,还是答应了。

到了唐朝的部队收复了洛阳的时候,担任过叛军官职的人按律应当被处死。但是王维却因为《辋川闲居赠裴秀才迪》中的这个裴秀才迪,也就是裴迪得救了。裴迪也是个山水田园诗人,是王维的生死之交。

王维被关着的时候,裴迪曾经冒着生命危险去看过他。王维的生死关头,是裴迪冒着极大的风险拿出了一首诗救了王维。

安禄山的部队占据洛阳的时候,王维被囚禁在洛阳菩提寺。安禄山在凝碧池让一众乐工演奏。因为想念故国,很多乐工忍不住哭了,叛军就说谁再哭就杀了谁。当时有一个叫做雷海青的乐工,实在忍受不了叛军的暴政,愤怒地把乐器扔到了地上。叛军就把雷海青绑在殿上,当众残忍地杀害了。

王维听说了这件事,便写了一首《凝碧池》,以此来抒发亡国之痛和思念朝廷之情:

裴迪拿出了这首《凝碧池》,证明被安禄山抓住的王维打心底里是忠于唐朝的。再加上王维的亲弟弟平叛有功,王维这才逃过一死,仅仅是被降职处理。

这件事以后,王维更是无心于仕途,一心礼佛,最后直接辞官回归田园了。在六十岁的那年,“诗佛”王维安然逝世。

结合王维的经历,你会发现“诗佛”并不是生来就“佛系”的。他的人生态度是随着年龄和经历而渐渐发生改变的,他的佛系是一种恶劣环境下的自我救赎。咱们所选的这首《辋川闲居赠裴秀才迪》,不仅是王维山水田园诗中的代表作,也代表着王维的思想。

这诗题目的辋川闲居,说的自然是王维的辋川别墅。裴秀才迪我们刚刚也说了,是指的是王维的好朋友裴迪。裴迪救了王维以后,和王维一起隐居在辋川。二人志同道合,寄情山水,堪称知己。这首诗就是王维和裴迪的诗歌唱和。

我们来看看这首诗《辋川闲居赠裴秀才迪》:

“寒山转苍翠,秋水日潺湲”。诗的首联写的是山中秋景。正值山中的寒秋之时,随着天色渐晚,山色显得更加苍翠。而山间的泉水却终日不停歇地潺潺流淌。

这句诗具备了王维诗词一个非常典型的特点,就是景物的“动”与“静”的有机结合。这句中的“转”和“日”是非常巧妙的。

“寒山转苍翠”,寒山苍翠,本来是万古静止的,但一个“转”字,就让静态的山有了动态的变化,写出了山色越来越深,越来越浓,越来越苍翠的样子,就像一个快进的长镜头。“秋水日潺湲”,秋水潺湲,本来是终日流动不止的,但一个“日”字,就让动态的水变成了静态的景观,终日的“动”就变成了相对的“静”。

王维非常善于运用动静结合的手法,比如他的“人闲桂花落,夜静春山空”,这句诗里桂花飘落的“动”与夜晚春山的“静”;再比如“明月松间照,清泉石上流”,这句诗里月下松林的“静”和石上清泉的“动”,极具艺术美感。

再看颔联“倚杖柴门外,临风听暮蝉”。这句说的是诗人自己的动作,但这个动作却是静止的。诗人拄着拐杖伫立在柴门外,迎着风细听着那暮蝉的鸣叫。

王维的诗不仅仅画面感十足,更是具备相应的背景音乐,这一句我们好像也能听到山中的蝉鸣。我觉得苏东坡是因为没有感受过现代的影像艺术,所以才仅仅说王维的诗是“诗中有画”的。在我看来,王维的诗有画面,有场景,还有声音,不仅仅是诗中有画,更是诗中有视频才对。

倚杖临风,这应该是一个等待归人的状态。王维在等谁呢?事实是,他谁也没等,而是在听暮蝉的鸣叫。这是真正地把田园生活当成了一种享受。

就像王维另一名句所写“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,这里的蝉的叫声并不是吵闹的,而是通过蝉声来突出山间生活的安静。在这样的一个场景之中,本来是喧闹代表的蝉声,反而让人更觉得恬静安详。

这种恬静,有一种微妙的需要你来细细体会的禅趣。所谓禅趣是指一种没有尘世纷扰的平和宁静的趣味。

从前面山水的变与不变,到现在的倚杖柴门,诗人刻画了一个非常闲适的场景:客观世界是山寒水缓,主观世界是闲听暮蝉,晚风拂面,多么的静寂舒适。

这种闲适不是一种须臾之间的偷得浮生半日闲的悠闲,而是一种境界圆融之后,从容舒适的闲,是那种“闲心对是水,清净两无尘”的闲。表面上这个画面有水有蝉有人是生动的,但是从精神上说,你却能从生动的画面中读出佛的空和静来。

这就是王维被称为诗佛的原因了。他的诗往往都是这样,以禅入佛,从闹中得静,从有中生无。这种感觉,是王维独有的,你可以慢慢体会。

我们接着看颈联“渡头余落日,墟里上孤烟”。这一句诗写原野渡口的暮色。夕阳西下,渡头上仅仅剩下一轮落日,村子中的炊烟直直地飘上天去。

“墟里上孤烟”,是王维从陶渊明《归园田居》中“暧暧远人村,依依墟里烟”化用而来,但放在这首诗中却非常贴切。这一句看起来好像写得很直白,但这种白描的写法可以降低读者的阅读障碍,可以让读者轻松地走入诗人营造的场景之中。

而且“余”和“直”两个字将整个画面写活了。“余”就是剩下的意思。“渡头余落日”的“余”不仅写出了落日下落的缓慢,也写出了落日缠绵不舍的温柔。“墟里上孤烟”的“上”,不仅写出来孤烟形态上的直,还写出了孤烟气质上的“孤”,直上青云,干脆利落。

这是一幅静态的美景,但是“余”和“直”又给人了动态的遐想,这个时候,落日正好下落到水平线上,炊烟正好上升到天空最高处,之后会怎样呢?王维在时间和空间上都为我们留下了足够的想象空间。

这里的落日是自然景观,炊烟是人为产物,但是落日余情,轻烟直上,人与自然在这一刻显得格外和谐。

这两句被后人认为是这首诗里写得最好的。咱们前面提到过《红楼梦》中香菱学诗时,就专门说过这两句诗让她印象深刻。

原文中,香菱是这么说的:“这‘余’字和‘上’字,难为他怎么想来!我们那年上京来,那日下晚便湾住船,岸上又没有人,只有几棵树,远远的几家人家作晚饭,那个烟竟是碧青,连云直上。谁知我昨日晚上读了这两句,倒像我又到了那个地方去了。”

这是曹雪芹借香菱之口在夸赞王维。一个刚刚学诗的丫鬟,直接就可以从诗句中走进相应的场景之中,这一是说王维对生活的细致观察,二是说他用字的精准与到位。

这首诗的最后一句是“复值接舆醉,狂歌五柳前”。这两句的字面意思是,我又碰到了狂放不羁的接舆,他正在五柳前高声狂歌。

这句化用了两个典故,诗中的“接舆”是一个人的名字。他是春秋时期楚国的狂士,李白所说“我本楚狂人,凤歌笑孔丘”指的就是他。而“五柳”则是著名隐士陶渊明的标志。陶渊明曾写《五柳先生传》,说自己“宅边有五柳树,因以为号焉”。这俩人的共同特点就是都喜欢饮酒,而且是狂歌痛饮。

这句诗王维将裴迪比作了接舆和陶渊明。说我又一次赶上了裴迪喝得像接舆一样大醉,在五柳前唱歌。“复值接舆醉”的“复值”有恰好遇到的意思。王维不是专门出来找裴迪的,他是出来听蝉声的,却巧遇了喝醉的裴迪。这个小小的巧合,让这首诗有了几分生活的烟火气。

这一句王维通过将裴迪比作古时候的隐士,是对这位好朋友的赞许,也是他自我态度的表达。如果说这首诗的前面两句,王维是在隐晦地表达自己闲居修佛的禅意,那么在这首诗的后半段中,他两次化用陶渊明的典故,一次是“墟里上孤烟”,一次是“狂歌五柳前”,其实就是在大声地向世人表达自己的心迹:

“我想做个如同陶渊明一样的‘隐士’,在山水田园之中逍遥自在,狂饮高歌,不管世俗烦恼,不管升迁贬谪,山水相伴,远离喧嚣,静坐修禅,足矣。”

现在我们再来想想文章最初的问题:为什么王维的诗会成为诗词入门的首选呢?

在我看来,王维诗的特点是“易读难写”。王维的诗对于情景的营造是非常到位的,而且措辞非常直白,又非常准确,比如“大漠孤烟直,长河落日圆”这种的。读他的诗,特别是他的山水田园诗,其实门槛比较低。读者很容易就可以走入诗人所营造的场景之中。

那么山水田园诗的魅力又在何处?

其实山水田园诗的魅力,就是大自然本身的魅力。天地有大美而不言,大自然的美来自于万物的和谐,来自于造物的奇妙。这种美是客观的,普世的。

而我们遭遇挫折时,是可以从大自然中寻找到一处栖息之地的。这种精神上的停泊并不是逃避,而是一种修行。如果我们能把自己的人生放在大自然的范畴里去考虑,那么我们心中很多痛苦,就会得到纾解。

如果看过我节目的朋友应该知道,我本科和硕士阶段学的是与森林相关的专业,我进入大自然中的机会要比一般人多得多。我每次进入到一个人迹罕至的森林之中,听松风虫鸣,看叶落花开,都会别有一番体会。我会觉得天地很大,自己的繁杂俗事实在是沧海一粟,完全不值得一提。我也会觉得天地很小,因为我一人独享这份大自然的馈赠,仿佛与这山川河流都融为了一体。

如果你在生活中累了疲倦了,不妨亲近一下自然,缓解一下疲惫的心灵。如果你太忙了,没时间真的走入自然,也可以通过诗词,让精神走入自然,放松一下。

当然,并不是所有的山水风景都像辋川一样闲适的。我在这里补充了一些山水诗相关的意象,你可以收藏一下:

从表里我们可以看出来,不同的山水意象由于带着不同的文化烙印而有不同的象征意味。但是,从山水里获得精神的寄托这一点上说,这些山水都是一样的。

今天我们了解了王维的一生,又通过详细分析他的这首《辋川闲居赠裴秀才迪》,了解了王维诗词的风格。

从写作手法上说,王维写诗善于动静结合,画面感极强,善于刻画生活里的细节,而且还善于给自己的诗“配乐”。所以我觉得,王维的诗里不仅仅有画,而且有视频。

而从诗意的角度来说,王维诗的特点在于他诗里的禅趣。王维在山水田园诗里的景物,往往能激发起读者关于人与自然以及人生禅理的思考,而且带着一种闲适平静的意趣,这正是王维“诗佛”的体现。

讲完了王维之后,我们闲谈了一些山水诗词,还给你分享了一些山水诗词中的意象。读山水田园诗,其实是我们疲倦了,亲近自然的一种方法。辋川别墅的旧址如今已不复存在,但不妨碍我们通过诗词,为自己修建一座精神上的“辋川别墅”。

王维所作的山水田园诗很多,优秀的作品也很多,我再向你推荐一首:

这首诗中的场景有没有让你感同身受呢?你有没有遇到过看见某个景色就想到某一句诗的时候呢?欢迎写在评论区,和大家分享。

如果你也喜欢王维的“佛系”,欢迎你分享给自己的朋友,我们下一节课再见。