好诗相伴,千金不换。你好,我是天博。

今天,我们要讲的主题,仍然是“见众生”。在“见众生”的前几讲里,我们讲的都是诗人面对众生感性的一面,比如杜甫的悲悯啦、刘禹锡的耿直啦,还有女性的视角啦。今天是“见众生”的最后一讲,我们要讲的是诗人们面对众生理性的一面,也就是理趣诗。

我想你现在的第一反应肯定是想问,理趣诗是什么呢?

虽然,你也许没有听说过理趣诗这个词,但你肯定是知道一些理趣诗的。比如:“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。这首诗很可能是你的老师第一次通过诗词,给你讲一些抽象的道理。

所谓理趣诗,其实就是有哲理而且有意趣的诗。有哲理就是说这首诗里有理性的思考,有意趣就是说这首诗里有艺术的美感。理趣诗可以让读者既体会到美,也启发读者去思考。

今天我选的理趣诗是苏轼的《观潮》:

这首诗只有四句,非常简单。而且你会发现,这首诗的第一句和第四句竟然是一模一样的。这首诗的魅力和玄机,其实也正在这里。

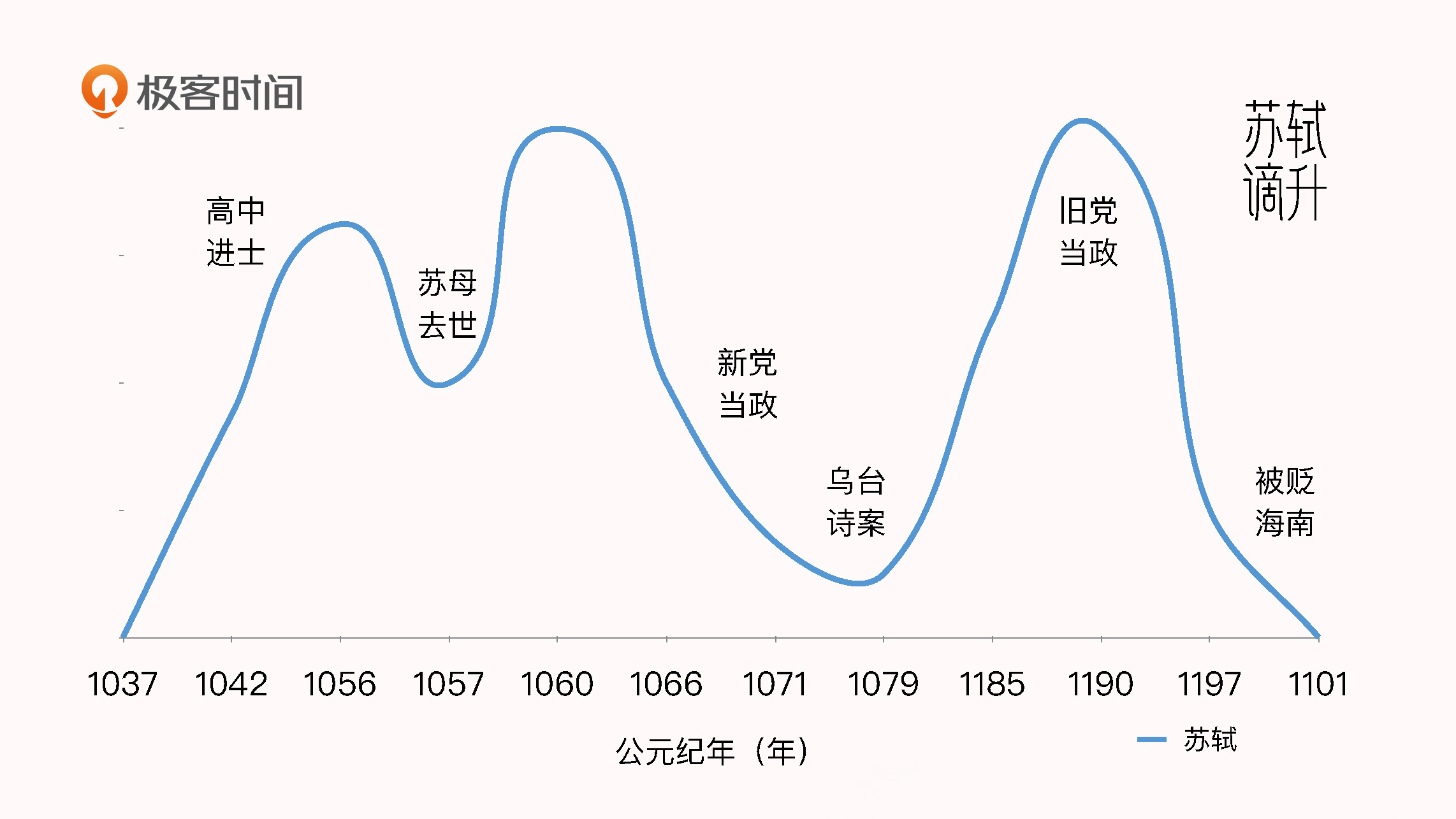

前面我们在讲读三步读诗法的时候,曾经讲过只有了解了诗人,我们才能从更多的角度来理解一首诗。所以,前面的课里,我在讲诗之前,往往会给你先讲一些诗人的经历,当作读诗的背景知识。不过,我们在《骨肉情深:苏轼临死前最关心什么?》里讲“三苏”时,已经讲了苏轼的经历了,这里我就不再废话了。我把苏轼的个人经历总结成了一张图,你可以借助这张图重温一下:

我们知道,苏轼在“乌台诗案”之后,过着不断被贬谪的生活。如果你在网上搜这首《观潮》的话,会发现很多资料都说这首诗,是苏轼听说小儿子苏过要去当官了,给儿子写的“官场寄语”。

到底是不是这样呢?我先说结论啊,经过我的核实,上面的说法大概是后人编的。因为苏过当官,其实是在苏轼去世十年之后的事情,所以这首诗肯定不是所谓的“官场寄语”。从这首诗本身出发,我觉得《观潮》更像是苏轼临终时对自己一生的总结,它充满了哲学的思考,读起来发人深省,回味无穷。

我们现在来详细地分析一下这首诗。

这首诗的字面意思非常简单。第一句“庐山烟雨浙江潮,未到千般恨不消”,意思是说,庐山的烟雨和浙江钱塘的潮汐,都是难得一见的美景,如果不能亲自去庐山,看看朦胧的烟雨,或者不能去钱塘,看看状况的潮水的话,那真是辜负此生,太遗憾了。也就是说,诗人焦急地想要欣赏这两处美景,并且愿意为了这个目的费尽心力。

然后这诗的第二句是,“到得还来别无事,庐山烟雨浙江潮”。这个时候,诗人终于亲眼看到了庐山的烟雨和浙江的潮汐,却发现好像自己的心态变了,这两处美景好像也没有那么特别了。美景虽美,可也不值得自己耗尽一生去追寻。庐山的烟雨不过就是烟雨而已,而浙江潮汐也就是潮汐罢了。诗人这才发现,自己未见到“庐山烟雨浙江潮”时的“千般恨不消”,好像是没什么必要的。

这首诗的字面意思真的非常简单,我想到你听到这里,很可能会直接联想到,“庐山烟雨”不就和人生里的很多事物一样吗?什么车子、房子、票子之类的。

我读这首诗的时候,首先想到的是唐朝的行思禅师的一段话:“老僧三十年前来参禅时,见山是山,见水是水;及至后来亲见知识,有个入处,见山不是山,见水不是水;而今得个体歇处,依然见山还是山,见水还是水”。

这段话的意思是说行思禅师参禅有三层境界,见山是山、见山不是山、见山还是山。我觉得苏轼的《观潮》和行思禅师的这三层境界是相似的,都可以用来讨论人对事物的追求,我们来对照着看一下吧。

行思禅师的第一个境界是“见山是山”,意思是说,我们最初接触到一个事物,对它的理解只是基于它的表象,也就是苏轼“庐山烟雨浙江潮,未到千般恨不消”的状态。虽然我们非常渴望得到这个山,但是,我们却没有真正了解这个山。举个例子来说,我们之前讲过苏轼的经历,“入朝为官,匡扶天下”就是苏轼渴望的“庐山烟雨”。可是说实话,苏轼当年入朝为官的时候,知道什么是“官场”吗?

对我们很多人来说,我们心中的“庐山烟雨”可能是职位,也有时候是金钱,甚至有时候是爱人,举世皆知的名声。我们拼命追求这一切,以至于到了“未到千般恨不消”的地步。但是实际上,我们苦苦追求这一切,以至于到了“未到千般恨不消”的地步。但是实际上,我们对这些事物的理解是非常肤浅的。

等我们得到了“未到千般恨不消”的东西后,又会发现什么呢?答案就是“到得还来别无事,庐山烟雨浙江潮”。就是说,“庐山烟雨浙江潮”和普通的山水并没有多大的差别。的确如此,其实很多时候,事物的价值和性质,往往都是我们主观判定的。而我们对于新事物的好奇心,甚至可以说是猎奇心理,让我们高估新事物的价值,美化新事物在我们心里的形象。因此,当我们见过之后、经历过之后,猎奇心理消失了,“庐山烟雨”也就是烟雨罢了。

这一层不难理解,和钱锺书先生的“围城”差不多,外面的人想进去,里面的人想出来。不过我想再讲深一点。这就到了第二层境界“见山不是山”。这层境界说的是,我们通过思考和实践,理解了事物背后的原理后,山对于我们就不再只是山了,而是许多层面的原理的集合,山可能是一些土石的集合,山也可能是某种精神的象征,山甚至是个生态系统。

我们还是先说苏轼,苏轼前半生为官、成名,得到自己的“庐山烟雨浙江潮”,其实算得上非常顺利。苏轼厉害的地方在于,他在得到庐山烟雨以后,仍然去理性地思考,最终抛去繁杂表象,认清了事物的本质,“见山不是山”,然后自我解脱了。

但我们很多人,即使得到了“庐山烟雨”,却做不到“见山不是山”。比如说,你渴望的“庐山”是升职加薪,通过你的努力工作,你确实加薪了,终于来到了这“恨不消”的“庐山烟雨”前面,得到了自己想要的一切,你会想什么呢?你可能会觉得“不过如此”,也可能会急匆匆地把目光投向下一处风景,但这个时候,你还会思考自己加薪背后的原因吗?

也就是说,我们到了庐山之后,仍然需要不断思考,需要掌握事物的本质,比如工作升迁背后的原因,商业行为背后的机制,甚至是爱情中两个人合拍是基于什么情感需求上。这些就不再是停留于表面上的山水了,而是山水背后的机理和规律了。而不主动去思考,是很多人成长最大的绊脚石。

最后就是第三个境界“见山还是山”了。行思禅师的意思是,见到事物本质之后继续修行,对事物的认识会更加圆融,返璞归真。

这时候你可能会想说,天博,你是不是为了把这首诗讲得高大上一点,所以才强行把这首诗和行思禅师的三层境界扯上关系的呢?你看这首诗都讲完了,哪里来的第三层境界呢?

这就是《观潮》的奇妙之处了。这诗的第一句和最后一句一样,这意味着你读完了最后半句,然后难免就又会重新读起第一句,“庐山烟雨浙江潮”。我们第三次读起“庐山烟雨浙江潮”,但这已经是周而复始,返璞归真,重新循环的“庐山烟雨浙江潮”了。这就是“看山还是山”的境界。

这时候你会想什么呢?

你也许会想到“原来如此”,明白了“庐山烟雨”为什么有这么大的吸引力。你会发现你对庐山的追逐都是有原因的,会发现我们的经历、我们的环境导致了我们的想法,也决定着我们的行为,从而对自己的人生,对世界产生新的认识。这是智者的思维方式,审视着曾经发生的、现在发生的和将要发生的一切。

很多时候,我们看事物往往只停留在“见山是山”这一层上,一味地忙着追逐庐山。运气不好的话就一辈子困在“未至千般恨不消”里。甚至有时我们到了庐山,也只是觉得“到得还来别无事”,并不会去思考第二个“庐山烟雨浙江潮”,不会去探索事物的本质。

也有些人不会第二次读起这首诗,所以在面对新的黄山烟雨,或许泰山烟雨,甚至是五指山烟雨的时候,这样的人又会重蹈面对庐山时的,“未至千般恨不消”的覆辙。我是真的建议你,审视一下自己,看看自己现在处于见山的哪一层境界,看看自己这是第几次到庐山来了。通过不断地思考,你才能在人生的路上真正地往前走。

讲到这里,苏轼的这首理趣诗我们就讲完了,我想再和你聊点别的理趣诗,来加深一下你对理趣诗的理解。其实宋朝有很多人都喜欢写理趣诗,比如理学的代表人物朱熹的两首《观书有感》,都是著名的和学习相关的理趣诗。

第一首《观书有感》你应该非常熟悉了,我们从小就学过。

“问渠那得清如许?为有源头活水来”,被选入了语文教材。意思是池塘要想保持清澈的话,就需要有源源不断的活水注入进来,学习也是这样的。这首诗我就不多说了,我们来讲一下《观书有感》的第二首诗:

这首诗讲的也是学习,意思是昨天晚上江水上涨了,那么大的一艘船忽然就变得像羽毛一样轻盈。平时人们需要花费许多力量才能推得动它,可今天它却自己漂在了江水中央。也就是说,我们不能读死书,而是要寻找合适的方法,一旦找对了方法,本来看起来很困难的事情,一下子就能变得很简单了。

讲到这里,我们已经认识两位宋朝的理趣诗大家了,实际上,我们熟知的王安石、欧阳修等人,也非常擅长写理趣诗。在这里,我想请你想一下,为什么宋朝的理趣诗这么繁荣呢?

其实,宋朝是理趣诗发展的高峰期,这与宋朝“重文轻武”的时代大背景是相关的。因为唐朝是因为藩镇割据而灭亡的,藩镇就是在地方上拥有兵权的军镇。所以宋朝统治者们,特别注重限制武将。宋朝文人的升官比武将是要容易很多的。在这个崇尚文治的社会里,加上理学的发展,很多人都在苦读、思考,所以理趣诗得到了很大的发展。

今天,我们主要讲了苏轼的理趣诗《观潮》,讲了由《观潮》推出的追求理想的三层境界,后来我们又简单地讲了一些著名的理趣诗,还有是什么推动了它们在宋朝的发展。

在分析《观潮》时,我们提到,“庐山烟雨浙江潮”象征着生活里我们想得到的很多东西,比如说权力,以及名声还有财富等等。这些都是很多人“未到千般恨不消”的。但是,你需要不断地突破自己的视野盲区,去审视“庐山烟雨”,甚至第三次、第四次地去审视“庐山烟雨”,这样你才会获得了更多的成长。这就是理趣诗的力量,启发人多去思考。

有些人会觉得理趣诗,缺少了些艺术性的表达,读起来少了些感染力。我却觉得,诗人给极具感悟思维的文学诗词,加入了一丝科学思维的理性与逻辑,反而别具一番滋味。

我们在整个“见众生”里,讲了杜甫笔下的民生疾苦,讲了刘禹锡的直言直语,还讲了女性视角独特的魅力,这些感性的诗词,让我们感动,而苏轼的“庐山烟雨”里的理性,又让我们对众生的理解多了一个维度。

在“见众生”里,我们关注的是他人和外物,接下来,我们将进入“见自己”的主题,去看看诗词能给我们的内在带来什么。

苏轼是个写理趣诗的行家,这一讲的煮酒论诗,我想和你聊聊他的另一首理趣诗——《琴诗》。

这首诗你第一次读到的时候会觉得很好玩。“放在匣中何不鸣”和“何不于君指上听”,这两个问句都有点戏谑的成分。但是细细品读的话,你就会发现其中蕴含的哲理。你能从这首诗里读出什么呢?欢迎你写在评论区,和我一起煮酒论诗。

如果你也喜欢理趣诗,欢迎你把这节课分享给自己的朋友。我是天博,我们下一讲再见!