好诗相伴,千金不换,你好,我是天博。

这是我们这个专栏的最后一讲了。我选了一首比较长,时间上也离我们比较近的诗,秋瑾留学日本时写的《红毛刀歌》。

我们在之前的“见自己”里谈到了乐观豁达,谈到了接纳现实。我说了我们“见自己”的目的是让你从诗词里获得精神力量,也是因为这个原因,我觉得在压轴的最后一讲里,一定要说一下自强精神。这种精神是人生的主基调。

看到这里,你可能会偷偷笑了一下,会觉得我就知道天博你讲“见自己”,就是想给我灌鸡汤,看吧,讲自强,这不是鸡汤是什么?别着急下定论,我们先来看看这首诗。

这首诗比较长,但是大部分内容都是在描写宝刀的,并不难理解。它里面展现出来的自强精神,我每次读起都觉得非常震撼,所以我才把它作为这节课的压轴内容。不过在分析这首诗之前,我们还是得先简单了解一下写这首诗的诗人秋瑾。

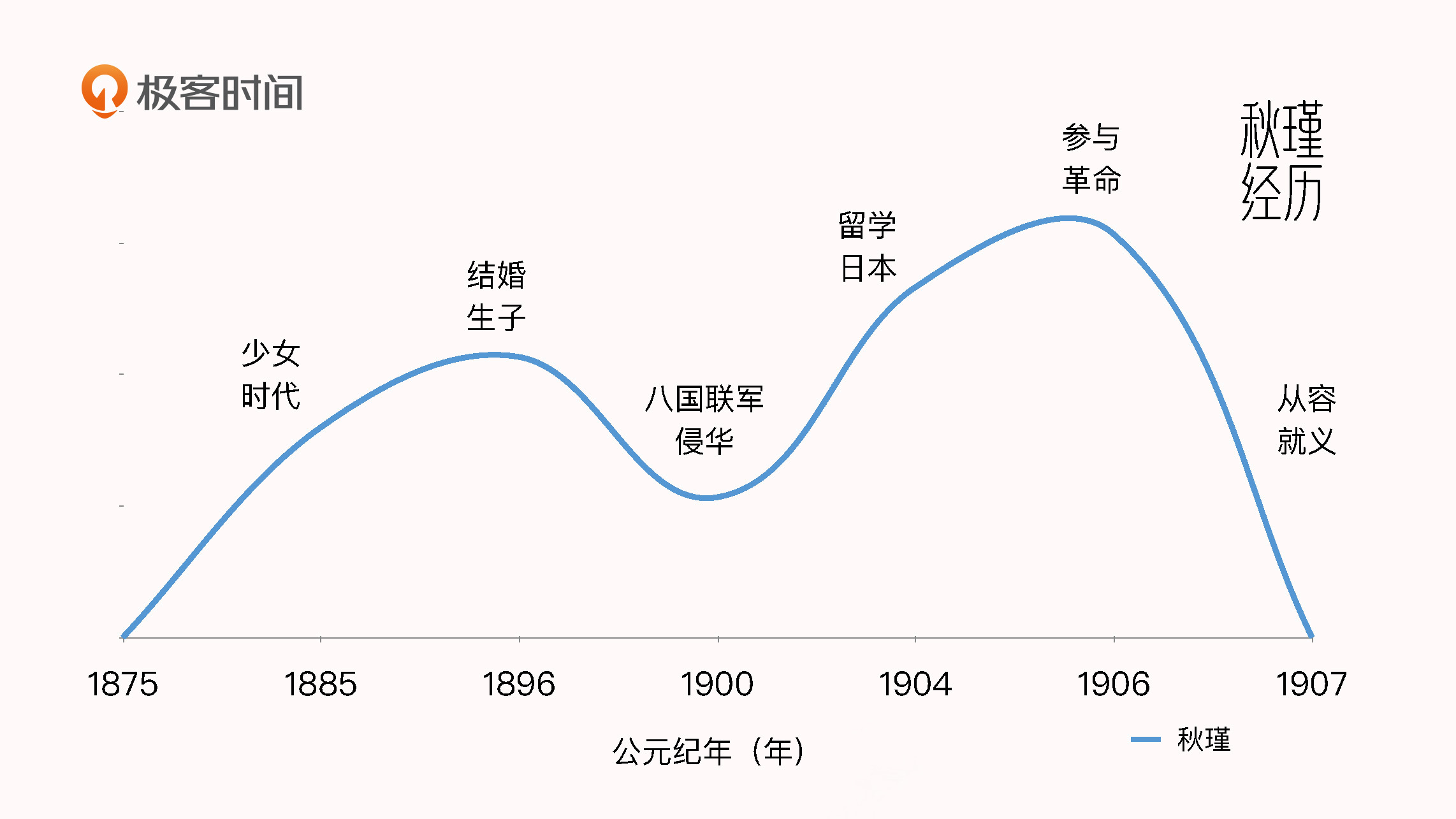

秋瑾是著名的女革命家,公元1875年,出生在清朝一个非常优渥的家庭里。她家里世代为官,是浙江一带的名门望族。秋瑾小的时候就和哥哥一起在家塾读书,喜欢文学和历史,又擅长写诗写词,在15岁时还学会了骑马击剑,可谓文武双全。

公元1896年,21岁的秋瑾,嫁给了王廷钧。两人结婚后,生了两个孩子。

公元1900年,八国联军入侵北京的时候,秋瑾也在北京,亲眼目睹了侵略者的暴行。4年后,她不顾丈夫的强烈反对,决定去日本留学,自此改变了自己的一生,走上了革命的道路。

留学的时候,秋瑾吸收了很多进步的思想。秋瑾的原名是“闺瑾”,“闺房”的“闺”,这个字常常被用来特指女子的房间,封建时代女子被要求在闺房里大门不出,二门不迈。 秋瑾在留学期间,接纳了女权的道理,改掉名字里了“闺”字。

秋瑾还致力于把先进的思想分享给别人,经常去做一些革命演讲。除此之外,她还和鲁迅等人是很好的朋友,后来还加入了光复会和同盟会。

公元1906年,秋瑾回国后创办了《中国女报》,提倡女权,宣传革命。为了自己不连累家人,秋瑾声明与家人断绝了关系。后来,她担任了绍兴大通学堂的负责人,准备把这里当做据点,来组织起义,武力反抗清政府。

公元1907年,秋瑾本来计划在7月19日起义的,这样可以呼应徐锡麟的起义。

可惜,徐锡麟的起义失败了。7月10日,秋瑾在知道了这个消息以后,拒绝了离开绍兴。她表示“革命要流血才会成功”,坚持留守在大通学堂里,最终被清军抓了。面对清军的严刑逼供,秋瑾没有出卖任何同伴,只是写下了“秋风秋雨愁煞人”七个字。

1907年7月15日凌晨,秋瑾从容就义,死的时候只有32岁。我把秋瑾的一生,总结到了下图中:

了解了秋瑾的生平之后,我们把目光放回到这首诗上。这首诗和秋瑾的“休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣”比起来,流传程度是比较低的。你应该没有读过这首诗。但是无论是从遣词造句上说,还是从行文立意上来说,这都是一首难得的佳作。

这诗叫做《红毛刀歌》,写的自然是一把刀。红毛是清朝时期中国人对西方人的称呼。这里是没有蔑视的成分的,你可以把“红毛”理解成和“西洋”一样的意思。

这诗的前两句是第一部分:“一泓秋水净纤毫,远看不知光如刀。直骇玉龙蟠匣内,待乘雷雨腾云霄”。远远地看过去,好像有什么东西像一泓秋水一样一尘不染,只能看到银色的光,我却不知道这光是哪来的。我走过去仔细一看,惊讶地发现,居然有一把宝刀像玉龙一样盘踞在刀匣里。这条玉龙精光闪闪好像只要雷雨一来,就可以飞到九天上去。

这两句写的是宝刀在刀匣里的样子,写得非常巧妙。秋瑾先是把红毛刀比作秋水,说这刀反射的光芒太亮了,甚至看不清刀本身。然后接下来“直骇玉龙蟠匣内”的一个“骇”字,突出了诗人看到宝刀时的惊叹。什么样的一把刀,能让人觉得像一条马上要飞上九天的玉龙一样呢?诗人下面连用了七句诗,来描写这把宝刀的好处。

首先前两句是说明宝刀的来历,“传闻利器来红毛,大食日本羞同曹。濡血便令骨节解,断头不俟锋刃交”。意思是听说这把宝刀来自西洋,阿拉伯人和日本人都不好意思把自己的刀和它摆在一起,因为他们的刀不配和这把宝刀相提并论。听说这把宝刀在面对敌人的时候,只要一沾上血,就能把人的骨节立刻分解掉,甚至没等到刀锋挨上人的脖子,人的头颅就已经被砍断了。

古人在描写神兵利器的时候,经常说吹毛断发。比如《水浒传》里杨志卖刀的时候,就说他的家传宝刀有三样神奇的地方,砍铜剁铁锋刃不卷,毛发放在刀上吹气可断,还有就是杀人不沾血。

秋瑾这里夸红毛刀和杨志夸自己家的刀是一样的,都是通过杀人时具体的场景,来佐证刀的锋利。当然,这里肯定是比较夸张的,但是,夸张的描述能激发读者的联想和想象。

再接下来的两句描写的则是宝刀出鞘之后的场景,“抽刀出鞘天为摇,日月星辰芒骤韬。斫地一声海水立,露锋三寸阴风号”。意思是把这把宝刀拔出来,天都会为它摇晃一下,宝刀的刀光亮得让日月星辰的光芒都收敛了起来。把这把刀往地上一砍,海水就会直接立起来。这刀刚刚露出三寸锋刃,就会招来阴冷的寒风。

这一段写得非常精彩,这画面甚至超越了武侠小说,有点像神怪小说里的法宝现世了。一把宝刀出鞘,天地动摇,大海扬波,阴风怒号。这两句和杜甫写公孙大娘剑舞的感觉很像。

杜甫说公孙大娘的舞剑是“来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光”。意思是公孙大娘起舞时如雷霆万钧,势不可挡,而她收舞时一切回归平静,好像江海上的波光都凝结了。这两句都是用宏大的自然景观来突出所写之物的气势,读起来让人觉得心神激荡。当然,就遣词造句来说,还是杜甫的更为精准传神一些。

再下面两句写的是宝刀的作用:“陆剸犀象水截蛟,魍魉惊避魑魅逃。遭斯刃者凡几辈?髑髅成群血涌涛”。“剸”读作“tuán”,是个比较生僻的字,是切割的意思。“犀”是指犀牛,“象”是指大象,“蛟”是水里的一种凶兽。“魑魅魍魉”都是传说里的怪物,也用来指各种各样的坏人。

这两句诗的意思是:这把宝刀在陆地上可用来斩杀犀牛、大象这样皮糙肉厚的巨型动物,在水里可用来斩杀恶蛟。魑魅魍魉这些妖物见到它就会被吓得到处逃窜。在这把刀下到底有多少亡魂呢?这把刀造成了成群的尸骨和潮水一样多的鲜血啊!

这两句读起来就让人觉得不寒而栗,秋瑾这里关于宝刀作用的描写是在层层递进的。能斩杀犀牛和大象还有恶蛟等动物,说的是宝刀的锋利,而下面对于魑魅魍魉的震慑,是把宝刀的物质层面的威力变成了精神层面的威压。而最后说到刀下亡魂的时候,不是说这把刀真的杀了很多的人,而是带出了一种象征的意义。诗人眼里的红毛宝刀,其实指的是由西洋传来的武器,而死在这些武器下的亡魂,是不计其数的。

接下来一句是诗人对这种象征含义的进一步描写,“刀头百万冤魂泣,腕底乾坤杀劫操”。说这把刀面前,百万屈死的冤魂在哭泣;而在拿着这把刀的人的手下,天地间的生灵被任意杀戮。到了这一句,诗人对宝刀的态度由夸赞彻底转为了批判。“冤魂泣”和“杀劫操”,说的都是拥有现代武器的帝国集团对于世界的屠戮和侵略,这种侵略战争给世界人民都带了无尽的伤害。

到目前为止,秋瑾连用了九句诗,来写这把宝刀是多么得无坚不摧,多么得威猛无敌。那么面对这样一把宝刀,秋瑾是什么态度呢?我们来接着往下看。

下面两句是“竭来挂壁暂不用,夜夜鸣啸声疑鴞。英灵渴欲饮战血,也如块磊需酒浇”。“竭来”是诗词里的发语词,是没有实际意义的。“鴞”指的是鸱鴞,和猫头鹰差不多,指邪恶的人。“块磊”指的是石块堆积不平的样子,常常被用来比喻胸中的忧愁。

这两句的意思是:我把这把宝刀挂在墙上暂且闲置,宝刀每夜都会发出像是鸱鴞鸟一样的声音。这是因为它渴望饮血,就好像人心里苦恼时渴望喝酒一样。

前面一直在说这把宝刀多么锋利,多么厉害,但是到了这两句,宝刀到了自己手上,秋瑾却把它弃之不用。连宝刀自己也觉得疑惑了,像是有灵性一样夜夜发出叫声,渴望着饮血杀人。

这里宝刀的“鸣啸”是因为古人传说神兵利器都是有灵性的,一旦被弃之不用,就会发出声音。

关于武器的声音,其实秋瑾还有一句著名的诗,就是我们前面提到的“休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣”。这句诗说的是不要瞧不起女子,我的龙泉宝剑每夜都在墙上鸣叫。我们把这一句和“夜夜鸣啸声疑鴞”一对比就会发现,都是在夜里鸣叫,秋瑾的龙泉宝剑发出的是龙虎的声音,而红毛刀呢?发出的是鸱鴞一样的声音。

虎啸龙吟是气贯长虹的正义之声,而鸱鴞的鸣啸则是鬼蜮之音。这里表达了秋瑾对两把刀不同的态度,也就是说秋瑾认为,同样是武器,武器使用者的目的不同,战争的性质就是不同的。这是革命和侵略的区别。

这首诗的最后两句,是秋瑾对红毛刀的制造者说的话,同样也是她把宝刀“竭来挂壁暂不用”的原因。秋瑾写到:“红毛红毛尔休骄,尔器诚利吾宁抛。自强在人不在器,区区一刀焉足豪”。这两句不难理解,就是说你们这些侵略者不要狂妄,你们的武器确实很锋利,但我宁愿扔掉不用。因为国家真正要强大起来,靠的是人而不是武器,区区一把刀,又有什么值得自豪呢?

这两句不仅直白,而且干脆利落,掷地有声。秋瑾前面那么多对宝刀的描写不过是铺垫而已,到了这里一个急转弯,表明了自己的真实想法,“自强在人不在器”,真正让这个国家民族能够站起来的,不是先进的武器装备,而是我们自己的奋发图强。这种转折力量感十足,极具号召力,让人顿时觉得豪情万丈。

要知道,秋瑾是亲身经历八国联军侵华事件的。她眼睁睁地看着八国联军进入了北京烧杀抢掠,意识到了西方科学的力量,所以才执意要去日本留学。但从这首诗里,我们可以看出来,秋瑾的心里有着一种坚定的骄傲。这种骄傲来源于我们民族悠久的历史文化,同样也来源于她对于整个中华民族的热爱与信心。

到这里,《红毛刀歌》我们就讲完了。《红毛刀歌》是我们所选的诗词里离我们年代最近的一首。我想请你认真假设一下,如果你生在那样一个国家任人欺凌,所有别人的东西都比自己好的时代里,你会怎么想呢?别说发出“自强在人不在器”这样的宣言了,真的到了那个情景下,你敢相信这句话吗?

我这里不是说我们可以小看武器的力量。我的意思是,这种自强的气魄,比武器更重要。你可能会觉得,秋瑾的自强是愚蠢的。不管再怎么说着“红毛红毛尔休骄”,家国复兴还不是得靠武器吗?在这里我想给你再讲一个关于“自强”的故事。

公元1919年,五四运动爆发之后,许多有志青年都纷纷选择出国留学,他们想要从外国学来先进的科学和制度,寻求救国之道。

有一位青年揣着已经筹集好的学费,却没有和许多好友一样踏上赴法留学的轮船。他经过思考之后认为,中国问题的解决方案,靠不了别人,还是要靠中国人在中国自己找。这个时候他人微言轻,没有人认可他。他孤身一人怀揣着一颗救国之心和一身的自强之骨离开了北平。

三十年后,这个国家发生了沧桑巨变,当时的青年已经年过半百了。他终于再一次回到了北平。不过这一次,他身前有百万大军开路,身后是一个即将建立的新国家。

他就是我们的伟人毛泽东。毛泽东年轻的时候,就曾经说过“自信人生二百年,会当水击三千里”。正因为这三十年来,他一直保持着对自己、对民族、对党和新中国的自信。而在这三十年里,整个中国也在他的带领下,自强不息,焕然一新。

毛主席的自强和秋瑾的“自强在人不在器”是一样的,是一种千年文明沉淀下的自信,也是一种对民族的热爱与信心。

我们今天从民族英雄秋瑾的生平讲起,详细分析了她的《红毛刀歌》,通过这首诗里的“自强在人不在器”,谈到了我们整个民族的自强精神。

从这首《红毛刀歌》开始,我们的国家在这种自强的精神的激励下,从一无所有到现在空间站、东风导弹、歼20飞机应用尽有。现在我们已经不用再羡慕别人的“红毛刀”了,我想这足以告慰秋瑾的英灵了。

读到这里你可能不会觉得自己在被灌鸡汤了,但是你可能会想,这首诗讲的不是国家的精神吗?我们普通人又能从这首诗里得到些什么呢?

其实,这种自强的精神对于我们个人来说是一样的。我们真的没有必要总是认为别人的东西才是好的。也许你曾经羡慕过别人的出身、别人的机遇,我也曾抱怨过自己生不逢时,也曾羡慕别人因为家庭而拥有的高起点。但这首诗改变了我。回顾国家的发展历史,我发现一切外在条件的加持,都不如骨子里的自强不息,这是国家发展的“大道理”,同时也是适合我们个人成长的“小智慧”。

我们在最后的主题“见自己”里,说了“一蓑烟雨任平生”的乐观豁达,说了“不如高卧且加餐”的生活本质,最后又说了“自强在人不在器”的奋斗不息。当然诗词里能给我们的精神力量不止这些,无论在你得意的时候,还是失意的时候,它们都能帮你保持一颗平常心,让你在疲惫的时候,依然相信自己,热爱生活。

讲到这里今天正课就讲完了,因为提到了伟人毛主席,所以今天的煮酒论诗,我特别想分享一下他的诗词。我们都知道,毛主席除了是伟大的政治家、军事家以外,他也是位杰出的诗人。我选了他的《水调歌头·重上井冈山》:

世上无难事,只要肯登攀,多么朴素又真挚。读了这首词你想到什么了呢?欢迎在评论区和我分享你的感受。

如果你也喜欢秋瑾的“自强在人不在器”,欢迎你把这节课分享给自己的朋友,我们下一讲再见。