数据给你一双看透本质的眼睛,这里是《数据分析思维课》,我是郭炜。

在开课的时候我做了一次直播,分享了我自己的一些利用数据思维的经历,考虑到有的同学没有听过这场直播,我二次梳理整合了直播的内容,分享给你。

不知道你是否思考过中国文化这么博大精深,从老子、庄子、孔子提出哲学思想到四大发明,其实中国思想和科技一度是领先于全世界的,可为什么到近代中国科技却没有跟上时代的步伐呢?

在我看来,其中一个原因就是中国人非常善于思考,但是却不像西方人善于使用一些逻辑框架进行总结。中国人喜欢用中医的方式,也就是所谓的只可意会,不可言传。而西方的科学善于总结整个的思维框架和方式,一代一代传播的不仅仅是表面的知识,而是它一套思维框架和逻辑体系。

比如我们的中医在古代非常了得,讲究望闻问切这些经验性的知识。西医却根据人体现象,通过检验检测设计了一套逻辑框架,最后可以根据这个框架迭代自身,检验自身。我们不谈中医西医孰好孰坏,但是光从发展速度来看,西医现在确实在很多疾病的治疗效果上是超越中医的。

所以我们数据分析思维这门课,我不想只教你一些数据的基础知识和算法知识,更想要给你一套数据思维的思考框架,你可以把你过去生活工作当中的一些问题整理在一个框架里不停迭代,从而升级我们的头脑。

就拿我自己的经历来讲吧,我从北大本科研究生毕业后,和绝大多数毕业生一样,在很多事情上都是迷茫的。那时候我虽然立志做数据方面的研究实践,但是具体却不知道怎么样去提高自己。这个时候是数据思维的思考框架帮助了我,也就是先确定问题,然后细化采集数据,再整理思路最终在实践当中迭代(这其实也就是“如何用数据说话”这一章的内容)。

现在我自己大的方向定下来了,那就是我要做数据方面的工作,“数据是有灵魂的,我将用我的一生去追寻它”这句话是我的座右铭。在这个时候,我们就完成了“确定问题”这一步。但是数据方面有很多的职位都可以去做: CTO、技术总监、首席架构师、数据科学家等等。我并不了解我应该成为哪一种人,也不知道我要成为这样一种人我需要做哪些技能。

于是我紧接着就做了“采集数据”的工作。我找了很多师兄师长和一些当时我觉得比较厉害的人做了访谈。聊到一些应该提高的方面,我就把它们都逐条写了下来。随后我发现,如果我只是听大佬说,觉得很有道理然后记录,记录下的只是零碎的点,不成体系。

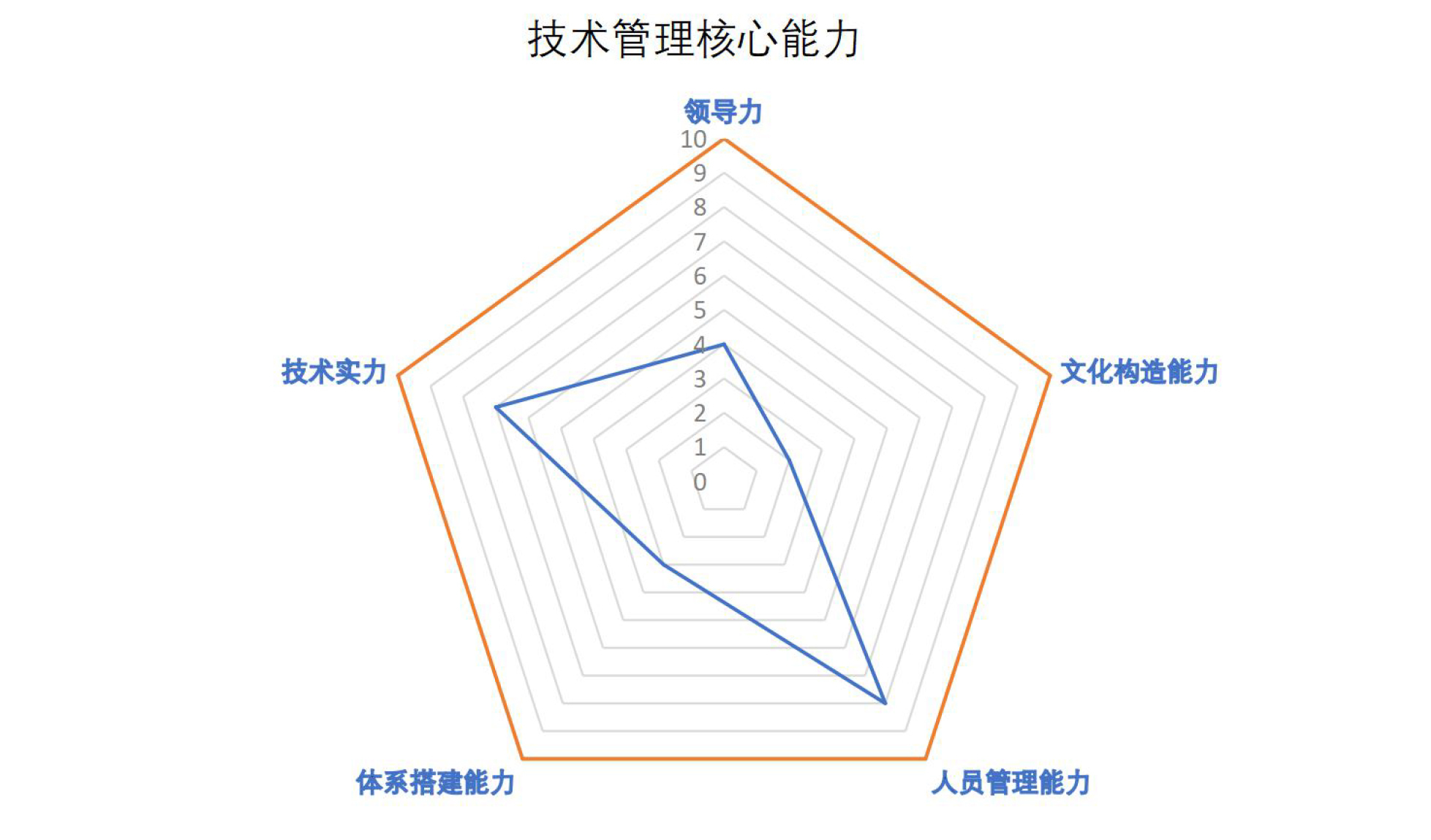

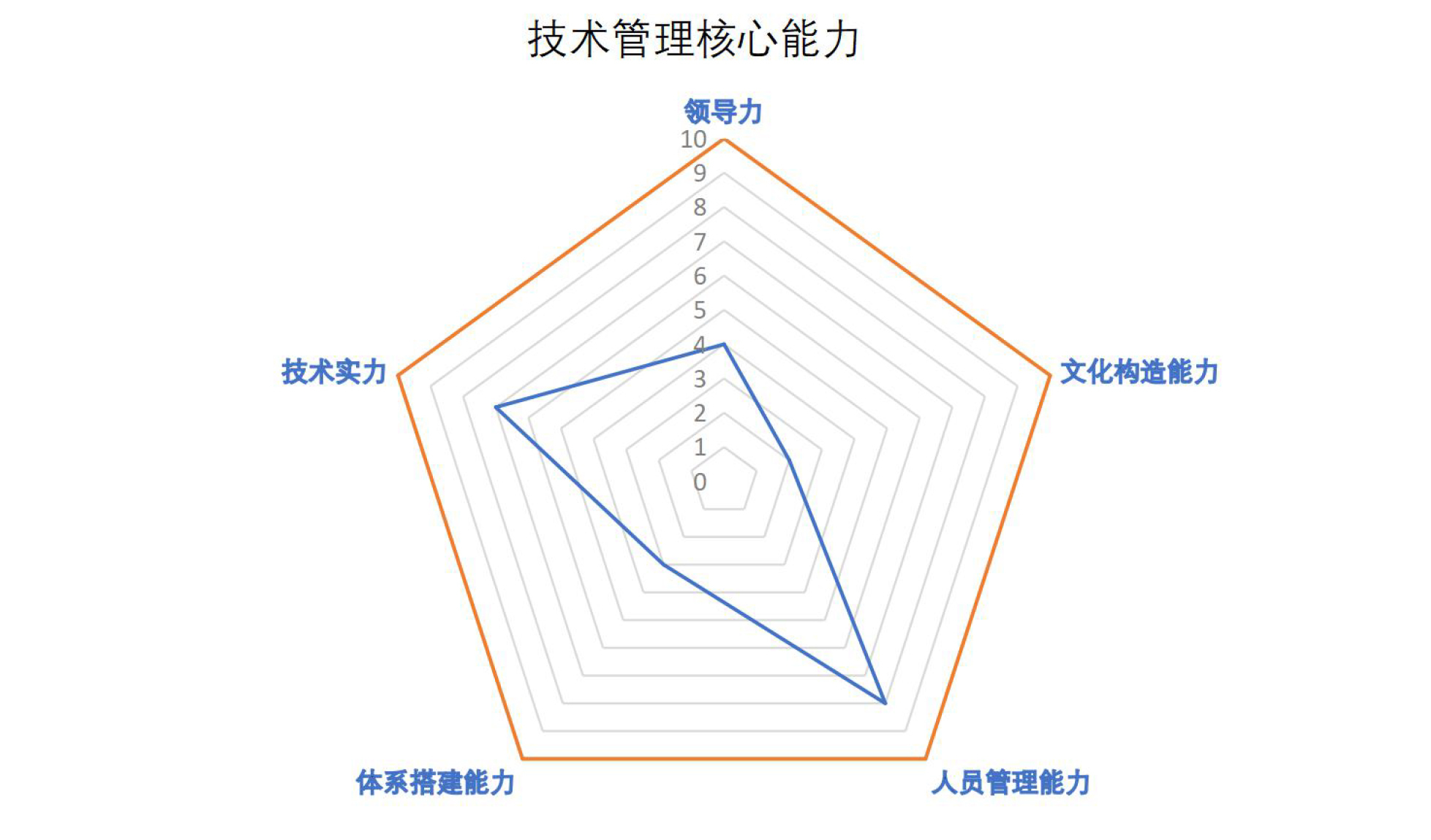

我在这个时候用了数据分析里的常见的雷达图,帮助我进一步思考。我把每次访谈后的结果总结在雷达图的维度里,不停迭代这个雷达图,最终形成了现在我自己管理理论里面的技术管理核心能力的五力模型(如下图)。然后我把这些技术都是顶尖的职位之间的能力差别进行了区分,结合自己的实际情况,选择了一条自己要走的路。

如果你想要进一步了解这个五力模型,你可以点击这里去进一步学习一下。通过这个图你会发现,CTO、技术VP、技术总监、首席架构师同样都是技术一把手,但这些职位他在图里面的能力是各不相同的,而你要成为哪一类的人,其实你就需要在这个能力的技能点上面多去投入时间去学习。

有了这个模型,就不用担心自己的技能树可能会点歪了。我当时的目标是将来要做CTO,我对比目标的五力模型,发现自己技术实力仅仅刚起步,管理技能基本为0,体系和文化更不用说了,几乎没有。

后来我就去选择增加自己管理能力的岗位,我从Teradata的数据模型架构师去做了当时的项目经理,后来跳槽到IBM做资深项目经理,到后来的中金、万达、联想从事高级总监、大数据部门总经理等岗位,其实都是根据雷达图在数据和管理方面加自己的技能点,直到最后做成CTO。当然,这个技术领导五力模型图也在不停地随着我的认知升级而升级。

如果我们每天只是学习眼前的东西,但是不去总结背后的底层逻辑,也就无法去升级我们的思维。这也是为什么我在课程里给你总结了15种数据思维图,就是想要引导你去培养一个时时思考的习惯。

努力很重要,但很多时候知道方向其实更重要。鸦片战争刚开始就注定失败,因为战区士兵和民众广泛流传着这样一句话“皇上要和洋人开战啦”,仗为谁打都搞错了,又怎么可能胜利呢?在自己努力开战之前,我觉得不妨分析一下自己要走向哪里,即使战败了,也可以不断迭代直至胜利。

刚刚和你讲的是框架的重要性,但数据思维有了大的分析框架还不行,我们的基础得打牢。所以我们这个课程的一开始,我给你讲了很多耳熟能详的概念。

你可以回想一下当初学前面课程基础概念的时候,是不是概念都挺熟悉,但是大多数的概念都没有吃透、用起来。

我自己个人最喜欢的是大数定律,因为我的人生也是按照大数定律这个方式来迭代的。你最喜欢的是我们这门课程里的哪个概念呢?

大数定律是说当随机事件发生的次数足够多的时候,发生的频率才会接近预期的概率。

我一直在支持开源,是国内为数不多的Apache Foundation Member,也是 Apache 顶级项目Dolphin Scheduler和ClickHouse中国社区发起人。听起来是获得了一些成功,对吧?但做开源这一路其实很不容易,背后需要你若干年如一日地付出,经历很多开源失败,才最终看到你想要的结果。

举个例子,你可以看看下面这个图,这是我凌晨5点在等待我家孩子出生时,我还在外面拿着电脑参加美国Meetup的情况,所以我们家娃被叫做“开源小公主”(你可以关注抖音“郭大侠说开源”来看她,哈哈)。

我们Apache member每个周四晚上10:00到12:00都有例会。在中国996的这个情况下,做开源的人得是真的衷心相信开源是未来,才能支持下来。毕竟回到家之后都是10点的我们,在晚上10:00到12:00再去做开源的事情,这要是没有热爱和信念是很难坚持下来的。

所以你看,开源本身,它就是一个大数定律的事情,要想看到蓝天,屡战屡败又如何?我们屡败屡战。我有一个演讲叫《开源不是天才的甜点,而是勤奋者的盛宴》,你要是感兴趣,可以去看一下。

光有基础知识和框架其实还不够,即使你不是数据出身,你也需要去了解一些算法。因为很多算法背后的哲理,很有指导意义。

比如说,这里面我很喜欢关联分析这个算法,它背后蕴含的一个更大含义是告诉我们,其实世间很多事情都有关联,我们的精力有限,选择哪条路很重要,要做好断舍离。

对于我来讲,当时选择做技术还是做管理,就像你可以在食草和食肉动物里二选一。你如果选择吃草,你每天都可以安安静静地低头吃草,不会饿肚子,但是你一天到晚也只能低头吃草。吃肉的话,你可能就会饿肚子,并且在狩猎过程中如果你跑得不够快,那你可能就会饿死,但是一次狩猎成功一周的肉就会有着落。

每个选择都有优劣,做好自己的断舍离。我很喜欢王兴的这句话:“人生,和谁一起在路上,看什么风景。”

在算法里,对我帮助最大的就是马尔可夫链这一节。我最近生活里出现了蛮大变化,一方面幸运的是我小女儿出生了,另一方面很不幸的是我的岳父被诊断为渐冻症的晚期。渐冻症会先是无法吞咽,紧接着到四肢无法控制,甚至连呼吸都无法自主进行,最后人还是清醒的,但只能眼睛在动(就像霍金一样)。

初为父母,本身就会比较焦虑,岳父突然确诊,再正好赶上我自己工作有一些变动。这个挑战可想而知。怎么办呢?唉呀,每天都非常的愁。在我每天跑步的时候,有几天跑步跑两步就要扶着树休息一下,上不来气,这感觉就是自己沉到水里,四肢乱蹬却呼吸不到空气,那是一种窒息的感觉,我想我肯定抑郁了。

正好那两天正在写算法当中的马尔可夫链,马尔可夫链是说下一状态的概率分布,只由当前的状态决定,在时间序列中,它前面的事件均与它无关。这个事情一下就启发了我。我们要把每一天当前的事情做好,明天才会更好。如果每天我们都在焦虑,没有做该做的事情,明天一定不会变得更好。问题和挑战是上天化了妆的祝福,一旦你内心恐惧了,很多本可以做的事情你也做不到了。

我也是这么去劝我岳父的,渐冻症本身并不可怕,它的发展需要一定的过程,可怕的是你对它的恐惧。与其我们在消极的过程中失败,不如在我们热爱的生活和事业里拼搏。

我特别喜欢飘的电影里边的那一句台词:“Tomorrow is another day.”电影当中女主角郝思佳经历了非常多的苦难,但是你发现她一直都是非常乐观,什么困难都没能将她击倒。她在电影最后说“明天是新的一天”,其实我猜也你曾经想过,有一天是不是可以重来过,但是只有过好现在的每一天,未来才会更加美好。

很多人都说郭大侠非常幽默。如果你今天看到我,我依然是笑口常开,和我相处的朋友们都非常开心和快乐。一个朋友的这句话我特别认同:“幽默的人通常都是这样诞生的,他们自己经历许许多多苦难后,决定让其他人不再像自己这般难受,这份血淋淋的乐观,人们称它为幽默。”

今天其实主要和你分享了我怎么样去用数据分析思维来规划自己的生活和人生,来处理自己人生当中遇到的各种挑战。

回到我开设这门课的初心,我相信每一个人都有自己丰富多彩的阅历,但要去升华和总结自己的人生总需要一套方法。特别是对国内善于思考的我们来说,我们缺的不是观点,而是缺了一套思维方法的框架。

数据分析思维课这门课其实设立的初心就是给你以数据思维的方式,提出一个整体的框架。让你把生活当中的自己思维的收获、悟到的道理,通过一套框架和体系把它整理起来,不断提高自己的人生的品质,升级自己的头脑。

数据给你一双看透本质的眼睛,让我们通过数据思维打开我们的认知边界。