你好,我是王健。

上一讲我为你介绍了我们中台建设方法论的概述和来源。那从这一讲开始,我就带你一一展开我们做中台规划与建设的这四个阶段,介绍每个阶段的目标和一些常用的工具与实践。

好了,那我们就从第一个阶段Discovery开始,也就是我们要先建立一个对企业和行业的“全面视野”。

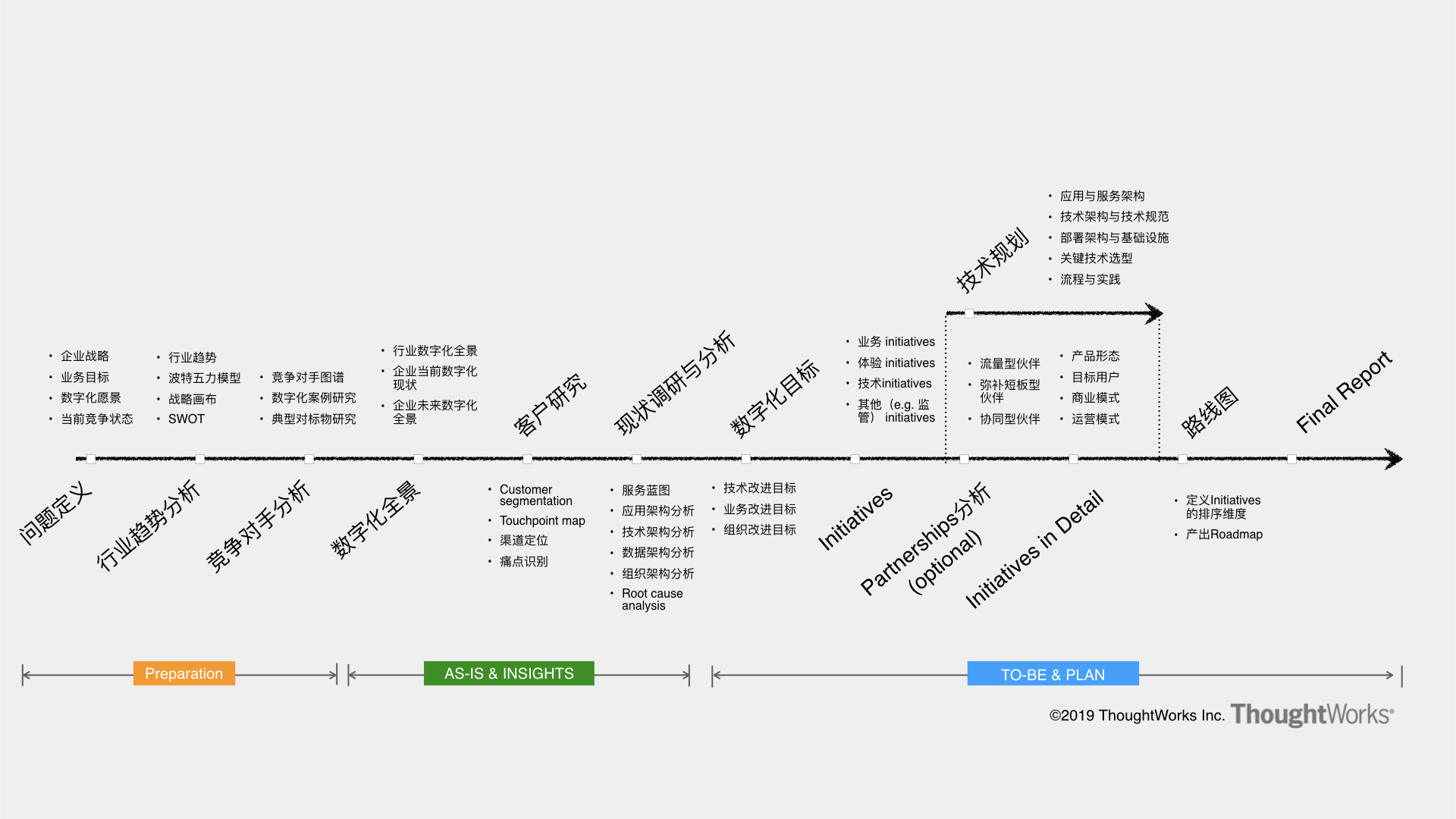

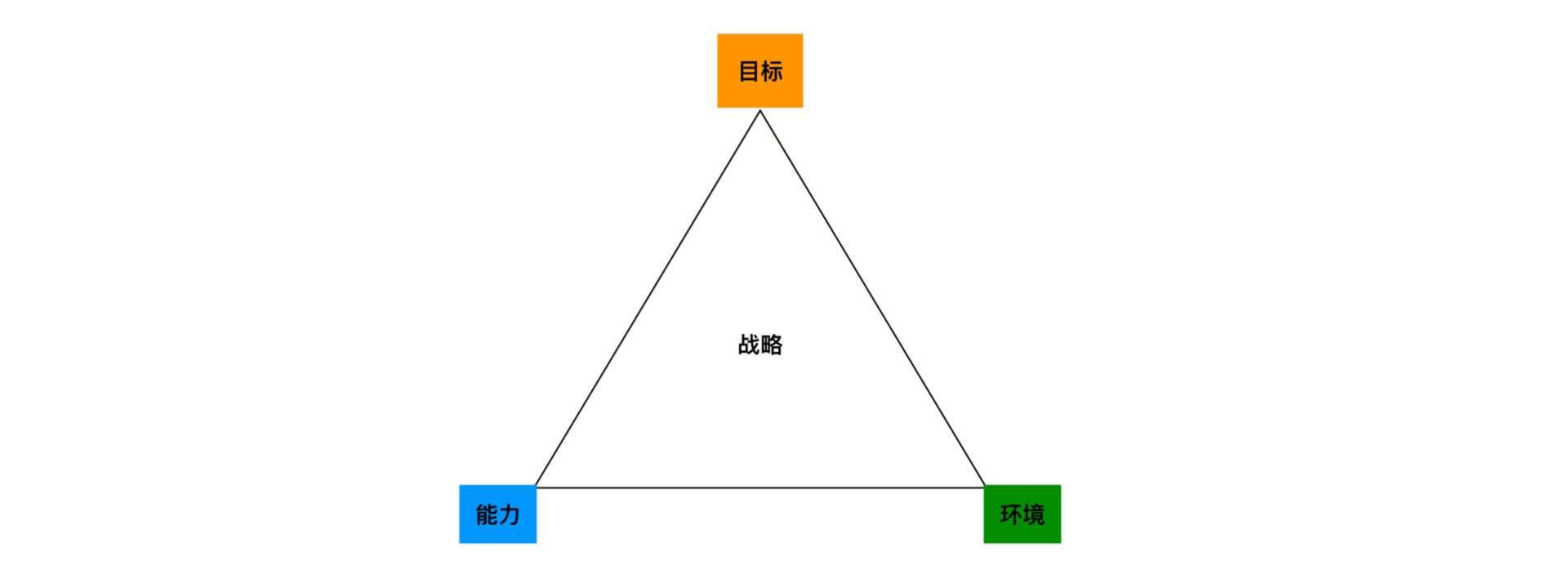

那为什么要先做这件事情呢?这里多说一句,其实D4的前两部分Discovery和Define合起来,就是一个在企业级先发散再收敛的过程。我们公司内部对这个过程有一个称呼,叫作Portfolio Discovery,简称为PD。实际实施时,PD是一个4~8周的头脑风暴工作坊,下图为你展示了一个完整的PD工作坊路线图,帮助你理解。

对于中台的整体规划,也就是回答要不要建中台、建哪些中台、谁先建谁后建这些问题,我们现在也是通过PD这样一个过程来评估和判断的。那你可能会有疑问,为什么PD这样一个方法,可以帮助我们做中台的规划判断呢?这里我们先简单来说明一下。

Portfolio Discovery翻译成中文就是投资组合规划,应用在企业里就相当于产品线规划。说得直白一些,就是假如我是一家公司的CIO,今年手里有1个亿的可支配IT预算,我最关心的就是在接下来的一段时间(可能是1年,也可能是3~5年),为了企业发展的目标,

你看,说白了还是钱怎么花最值的问题,本质上也都是资源分配的问题,如何在资源有限的前提下找到最好的投资组合,或者说如何把钱花在最该花的地方上。

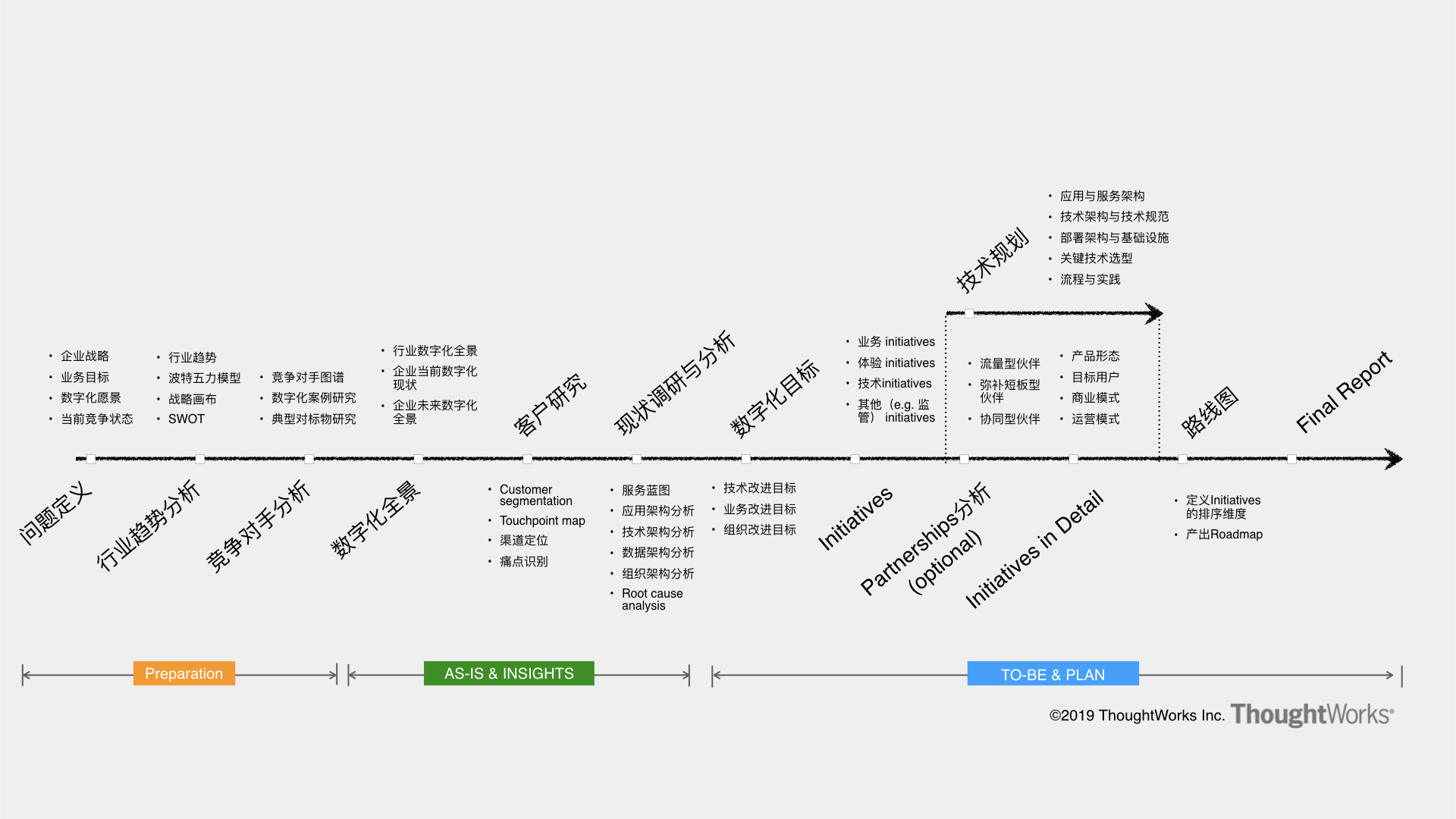

而建中台只不过是其中的一个潜在选项而已,潜在的解决方案之一,即基于企业的战略和现状,我们需要在应用架构中添加一个中台层来解决目前企业遇到的问题。

中台这种解决方案到底适合不适合企业,仍然是需要调研和判断的。所以,如果我们一开始就把中台作为一个确定的既定方向,难免会限制住我们的视野,有可能会错过比中台更好、更简单、更有效的解决方案,或是过早地进行过度设计,在根本不需要中台的场景下,大张旗鼓地开展中台建设,劳民伤财。

那企业到底要不要划分出一部分钱和资源来做中台建设?对公司来讲添加中台这样一个新的架构层次有什么价值?什么时候做最好?优先级怎么样?这也正是PD所主要关注和需要回答的问题。

而为了避免拍脑袋的情况出现,Discovery作为PD的前半程,主要目的就是做充分的发散和调研,也就是利用各种工具和手段帮助我们充分了解行业趋势、竞争对手的情况、公司的战略分解以及自下而上的现状调研等信息和环境,为下一个阶段Define的收敛,也就是对于企业新的业务架构、应用架构、技术架构甚至是组织架构的设计,提供充分的信息支撑和依据。

整体上,Discovery又可以简单分成由外到内、自上而下和自下而上的三个不同方向的过程。

所谓知己知彼百战不殆,在详细了解自身之前,我们有必要先将视野放开一些,看看行业的大趋势与竞争对手都在做些什么。

记得梁宁老师就曾经在得到专栏《产品思维30讲》中提过“点-线-面-体”的理论。如果说中台本身只是一个点,那它可能只是一家企业发展到一定阶段的产物,不是开始也肯定不是结束。所以,要从一家企业的发展过程这条主线上来看待中台这件事情,来看这个点。它从哪里来?为什么会出现?又将向哪儿去?甚至思考中台的下一个阶段会是什么?会被什么替代?我在观察一家企业的中台建设历程,包括整个中台大趋势的形成和发展的时候也是这样来看的。

有了线就足够了么?还不够,我们还需要再上升一个维度,来看看同一个行业中的其他线,也就是同一行业中的其他企业在做什么?战略都是什么?数字化建设的重点又是什么?有没有同时在做中台建设?建设的目标又是什么?效果怎么样?

但这里要注意的是,分析不一定就代表要直接借鉴,人家都在建中台我们就要建中台,这个思路不可取,因为即使处于同一个行业,但是由于企业愿景战略、商业模式、客户群体等差异,每家企业也都不尽相同。

最后还要跳出面,从更高的维度“体”,来审视企业所在的这个行业本身,或者从其他的行业,其他的面上来学习。而这么做一般会有两个好处:

一是如果其他面上有好的概念或是方法,我们可以借鉴过来,帮助自己的企业在自己的行业里取得先机。中台这个概念起始于互联网行业,目前就正在被各个行业参考和借鉴。

另一个好处,就是如果发现更好的面、更好的行业,能够实现企业跨行业的跃进,可能就抓住了走上另一个快车道的机会。话说回来,目前很多企业的中台建设,目的就是识别企业核心能力,沉淀到中台,并以此为跳板和支撑,进行业务的创新和探索,想要跳到另一个更有发展的全新赛道上。

说了那么多行业调研与竞争对手分析的好处,那具体怎么来做呢?其实业界已经有了很多非常成熟的方法,你可以直接使用,例如常见的:五力模型,SWOT,商业模式画布,竞争对手产品线分析,竞争态势分析矩阵等。

如果说PD最主要的一个产出物是数字化建设的蓝图和路线图,那PD的输入就是企业层面的愿景和战略。

我们之前关于愿景谈得比较多了,应该也比较容易理解,就是到达一定时间希望企业可以变成的样子或是达到的目标,例如对于极客地产这个例子,愿景可能就是2022年实现业务从重资产到轻资产的转型,更具体比如服务类业务占总收入的比例要达到70%以上。

在这里再多说一句,我们也确实见到过很多企业在并没有明确企业愿景的前提下,就开始了大范围、大规模的中台建设。这就像是舰队在还没有明确目的地的前提下,就贸然出海一样,很可能随波逐流,最后迷失在汪洋的海上,弹尽粮绝。所以如果一家企业是这样的情况,一定需要先补上这一部分的内容。

在这里呢,我们就先假设在开始规划中台前,企业就已经有了明确的愿景和战略作为PD的输入。

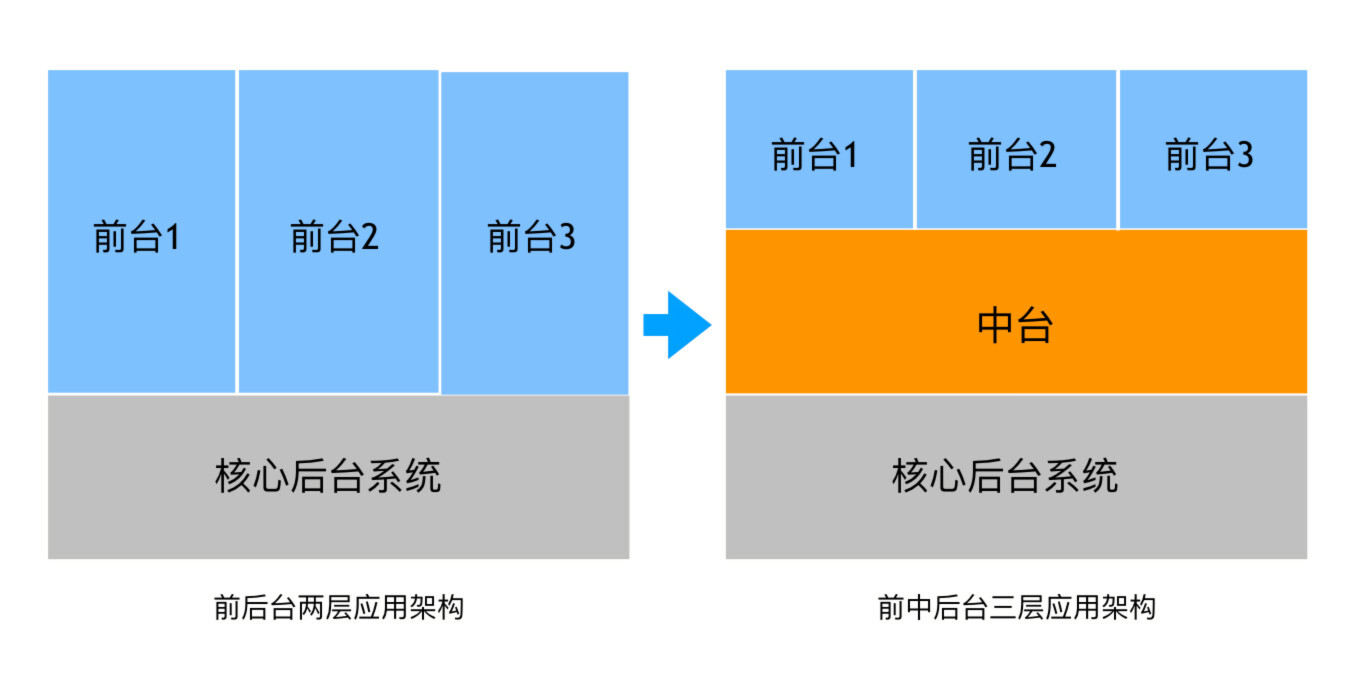

再来看战略这个词,我们理解起来可能就会觉得比较模糊和虚。在《论大战略》这本书中就提到:“所谓战略,就是如何达成目标与能力的平衡,并根据环境变换做出合适的调整”。

下面是我们经常用到的战略平衡三角形,可以帮助你理解战略这个相对较虚的概念。

通过这个战略平衡三角形,我们简单地做一些数学变换,就可以解释“企业战略分解”到底是什么了。下面这个推导过程,可能有些烧脑,如果一时理解不了可以多看几遍,相信会对你理解战略这个词有很大的帮助。

好,我们开始。依据战略平衡三角形,在企业的愿景和目标已经确定的情况下:

好,推导完毕。而对于企业战略的分解,业界也有很多工具和实践,例如BMGovernance设计的企业战略分析模型等。但为了应对变化越来越快的市场环境,在PD中我们使用的是精益价值树(Lean Value Tree)的工具来帮助做战略愿景的分解的。

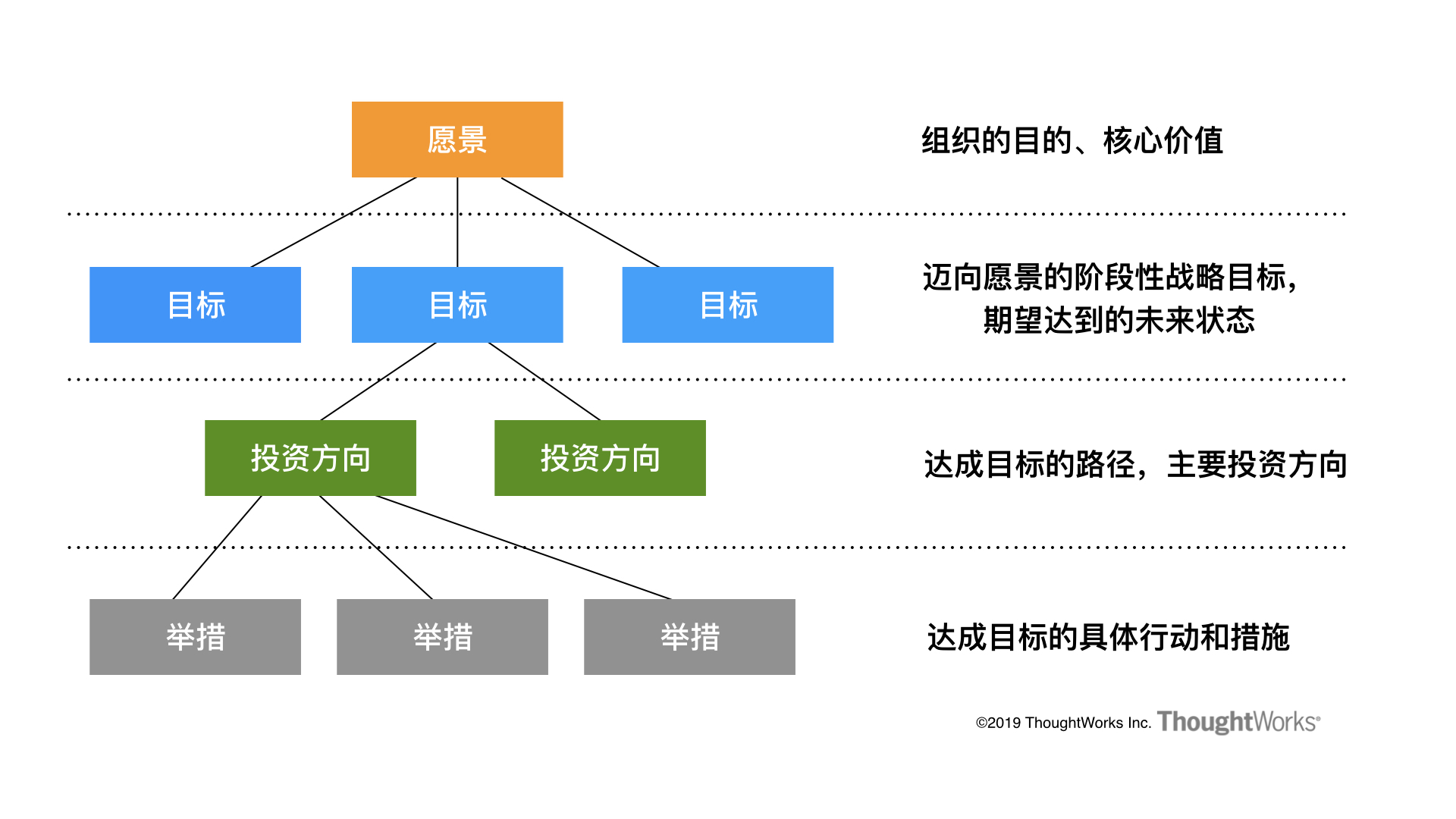

精益价值树是一种以价值成效为导向,用于分析和沟通业务愿景、战略与投资的工具。它的核心是建立从愿景、目标到投资举措自上而下的对齐,因此采用一种逐层分解的树形结构,如下示意图:

这个过程,就是我说的自上而下的战略分解过程。而某一个中台,它可能只是最终推导出的一个具体的举措而已,向上还是要能追溯到对于企业愿景和目标的关联性和价值上,匹配和对应企业的愿景目标。

如果把企业战略分解理解成从企业愿景自上而下的分析推导过程,那是不是直接按照推导出的举措具体实施就可以了呢?

往往还是不够的,因为每家企业经过长时间在市场中的搏杀,能生存并发展到现在,都会出现各种各样的问题和限制。如果脱离现状,无视这些问题与限制,就肯定会面临非常大的阻力与风险。

所以我们不但要自上而下地做企业战略的分解,以此来帮助我们思考中台或是其他举措是否必要。同样需要充分地做自下而上的现状调研,来帮助我们了解现状和历史。一方面充分尊重过去遇到的所有问题,收集汇总痛点;另一方面又要求我们能跳出过去的限制,重新从业务出发,从用户出发,去重新探索基于新技术、新架构下的一些新的可能性。

这里我们常用的工具和实践也很多,例如高层访谈、干系人地图、组织架构分析、战略设计思维、业务架构现状梳理、用户旅程、服务蓝图、领域驱动设计、应用系统现状梳理、技术架构现状梳理等等。

充分且多维度的现状调研与分析,不但能让我们对于业务、应用、技术、数据、组织现状,也就是企业架构现状有一个全面清晰的认识,还可以通过访谈与调研,补充时间线上的上下文,包括过去发生了什么?为什么现状是这样子的?未来大家希望是什么样的?为什么?

不过这里有一个问题你可能需要关注,那就是梳理的范围和深度。不要忘了我们此时做的是企业级的架构梳理,宽度和范围可能会远远超过我们的想象。如果深度控制不好,会发现转了半天还是在一个小的领域和业务线原地打转。

所以面对这种问题和风险,我建议你:

先完成自上而下的企业战略分解,再开展自下而上的现状调研。因为做完战略分解,我们已经对于公司的行业、业务、愿景、战略已经有了一些了解,再开展调研的时候就会有个全局的把控,对于粒度和深度都更容易拿捏。

做好充分的准备,能够提前通过阅读资料和小范围调研完成的内容就提前完成。

制定详细的计划,可以按照现状调研的总时间倒推梳理的范围和粒度。如果时间足够,可以用两天的时间梳理一条业务线的业务架构,这样梳理就可以深入一些。但如果只有半天,则粒度可以适当放粗,先保证有一个全局业务视图。

建议刚开始做的时候,可以粒度粗一些,不要过早陷入细节,不过粒度到底如何控制确实需要对于公司战略以及业务有深入理解,也是最见功夫的地方。在判断不好的时候,可以先粗一些,如果最后还有时间,也可以再做一轮调研向下再展开一层。

这样的现状调研工作,对于一个中型的有四五条不同业务线的企业,我们实际实施大概需要2~4周左右的时间,当然还要视客户而定。完成调研工作后,我们就对企业各方面的现状有了一个比较全面的了解,并且也收集到了每条业务线大量的痛点和问题,这样就有了对未来架构的展望。

在做自下而上的各条业务线调研时,我们使用的工具并不是传统的业务流程图,而是结合设计思维的思想,使用用户旅程结合服务蓝图的方式进行的,具体的内容会在08讲,介绍一个业务中台的设计过程时再展开为你介绍。

至此,我们就通过由外到内的行业分析、竞争对手调研,自上而下的企业战略分解,以及自下而上的基于现状的企业各个维度的调研,做了充分的发散,收集到足够的信息。

整个PD的过程(包括下一讲要讲到的Define过程)我们都是以工作坊的方式进行的,相关角色在一起头脑风暴、充分讨论,产生最后的成果,整个过程非常轻量高效。

而完成了PD中的前半部分Discovery后,下一步就是要根据这些收集到的原料信息,进行信息的分析整合,收敛形成具体的中台建设规划,也就是PD的后半部分,Define的过程,我将在下一讲中为你介绍。

最后还是给你留几个思考题:

你所在企业的愿景是什么?战略又是什么?推导到你所在的部门,举措又是什么?

你所在的企业真的需要建中台么?是否能与企业愿景匹配?

欢迎你把自己的思考写在留言区和大家讨论,也欢迎你把今天的内容分享给自己的朋友,我们下一讲见!