你好!我是付晓岩。今天,我想和你聊一聊,在数字化转型中,企业必须要用到的生态思维。

说到生态,也许你立刻想到的就是跟每个人都息息相关的环境问题,比如小河的污染、气温的持续上升、沙漠化等,可以说,这些问题很大程度上都是粗放的、单纯求快的发展思路导致的。这种因果循环不是自然界才有的东西,在我们的商业领域、企业管理,甚至是技术领域,都是存在的。

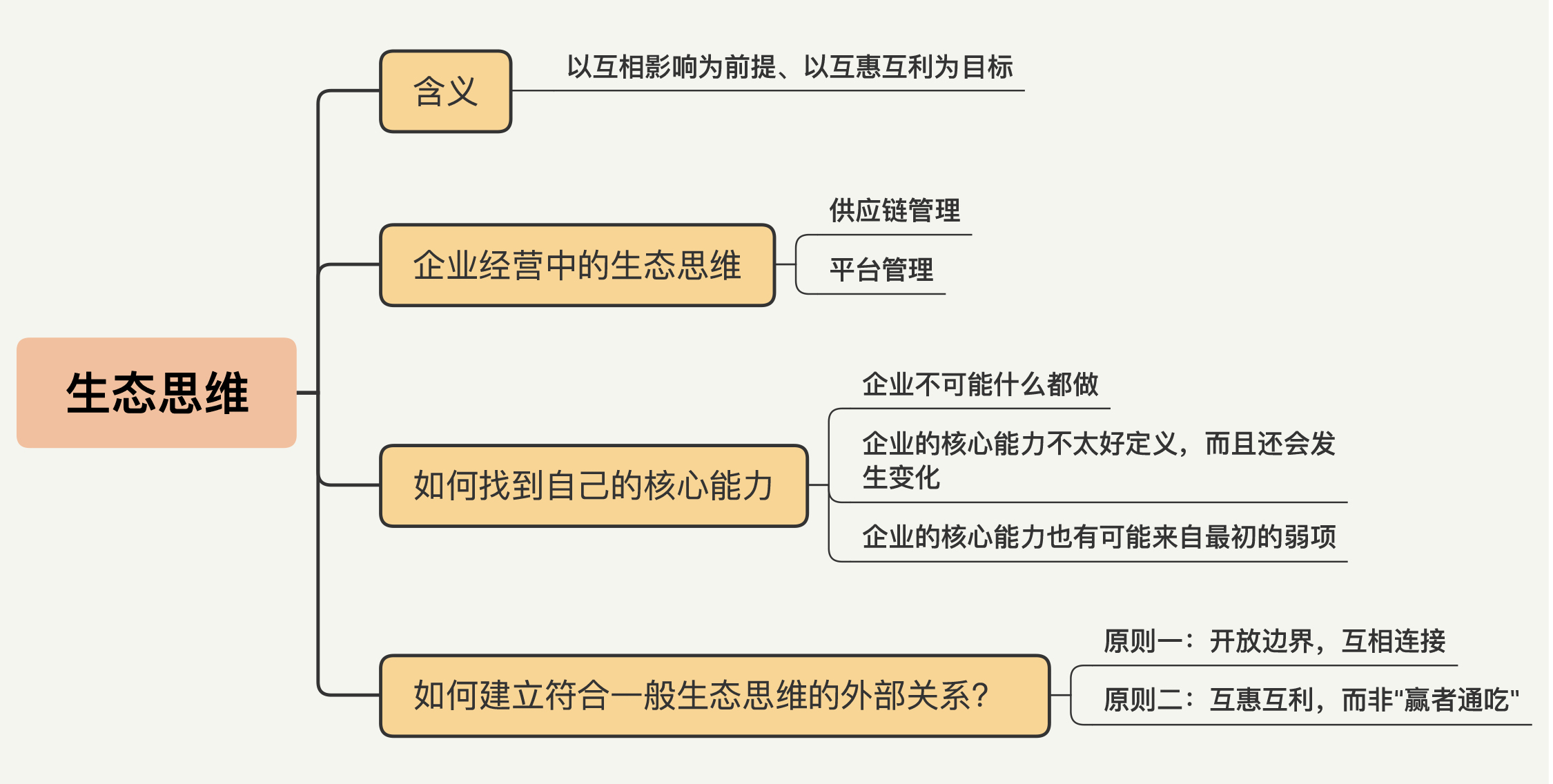

每个企业都生活在一个超级大的生态里,无论是世界500强,还是街边小店,如果处理不好自己的商业环境,都很难经营下去。进行数字化转型,更是牵一发而动全身的事情,要想获得长远的发展,就必须用到生态思维。所谓的生态思维,也就是以互相影响为前提、以互惠互利为目标的思维模式。

所以,今天,我们就来了解下企业经营中的生态思维。我会借助实际的例子,帮助你理解正确运用生态思维所产生的效果。同时,我还会告诉你怎么运用生态思维,包括在生态中找到自己的核心能力、建立良好的生态关系。

任何一家企业,无论是否明确地提倡生态思维的理念,实际上都在实践着这样的发展思路,比较典型的2个表现就是供应链和平台模式。

先说供应链。供应链代表了商业环境中跟你关系最密切的一群小伙伴,这些小伙伴发展得好不好,你如何处理跟他们的关系,都会影响到自身发展的稳定性和服务能力。所以,企业都很重视供应链管理,越大的企业越是如此。

这么说可能不是特别容易理解,我借助苹果公司的例子来给你解释下。

苹果公司可以说是供应链管理中的典范,全球著名顾问机构Gartner每年会选出全球25家供应链管理最优秀的企业,苹果公司连续10年入选,可见功力深厚。

苹果公司的供应链至少涉及200家企业、800多个工厂,分布在20多个国家、几百个城市,可以说是相当复杂。而他们的管理相当深入,他们会对合作企业的产品设计进行控制,不允许合作方有“黑盒”存在,合作方对苹果公司几乎是透明的。据说,他们曾经派驻2000多个工程师到富士康工厂,对他们进行设计、生产等细节的深入管理。控制得越深入,他们的设计要求也就越容易得到满足,生产组织能力也就更强。

你想,如果苹果公司要发起某种企业级的转型变化,那这些受到其深入控制的供应商也很难不受其影响;反过来,如果这些供应商的某些能力跟不上,也会制约苹果公司的战略实现。

所以,在互相影响的生态下,任何一家公司都不能只考虑自己家的事情,而忽略了别人可能带来的影响。供应链管理,是我们做数字化转型不可忽视的一环。

除了供应链管理,平台模式也是必须要考虑的因素。

平台模式现在非常流行,很多商业平台都是在努力连接更多的交易方,所以平台模式的本质其实是生态构建。

这是什么意思呢?我借助电商App的例子来解释下。

电商App就跟我们身边的菜市场一样。它们通常会提供去菜市场买菜的三个基本功能:

阿里最初的淘宝、阿里旺旺、支付宝就是这样的组合。不过,这些电商App的功能远远超过了菜市场。比如说:

你看,这就相当于通过平台把所有相关的参与方都连接起来,形成一个各方都可以获得利益的生态圈子。参与的人越多、体验越好,平台发展就越快;平台发展越快,各方从平台上获得收益的能力就会越强。这跟建立生态环境是一样的,都是在努力形成广泛连接和正向反馈。

了解了供应链和平台模式的重要作用,相信你对企业所处的生态环境就有了明确的认知。各个相关方不仅会相互影响,也会有各自的分工和位置。而决定分工和位置的,就是企业的核心能力。

其实,找核心能力就是在决定什么东西应该自己做,什么东西要留给别人做,也就是在定义自己跟别人的关系。从生态的角度看,就是在定义自己跟别人的生态联系。

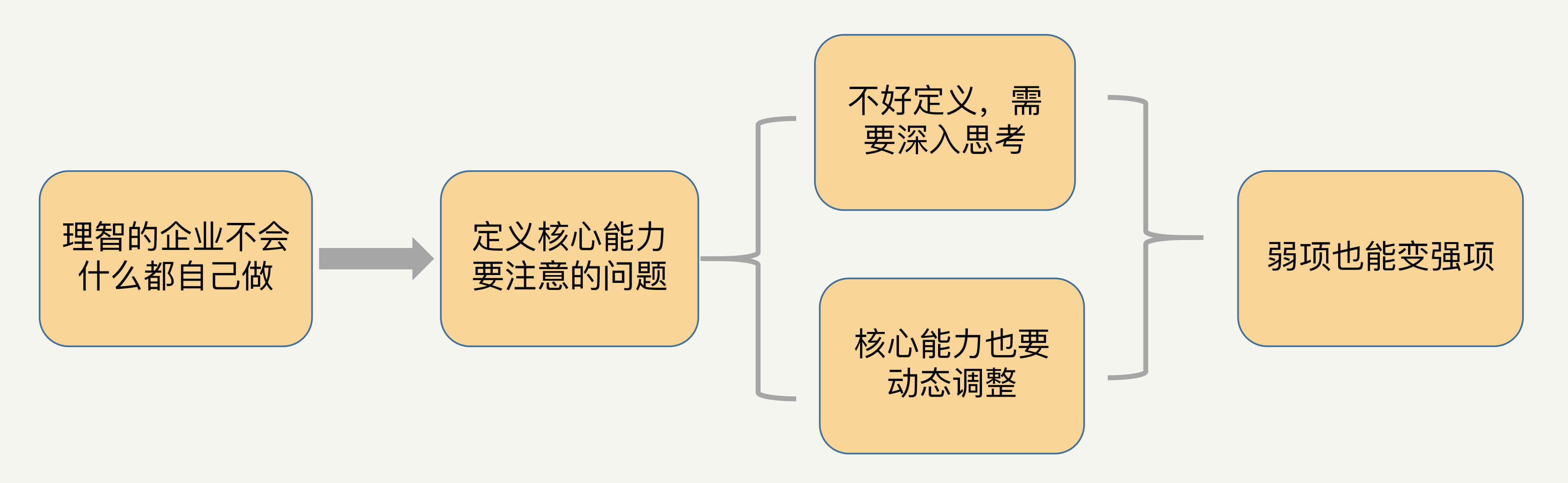

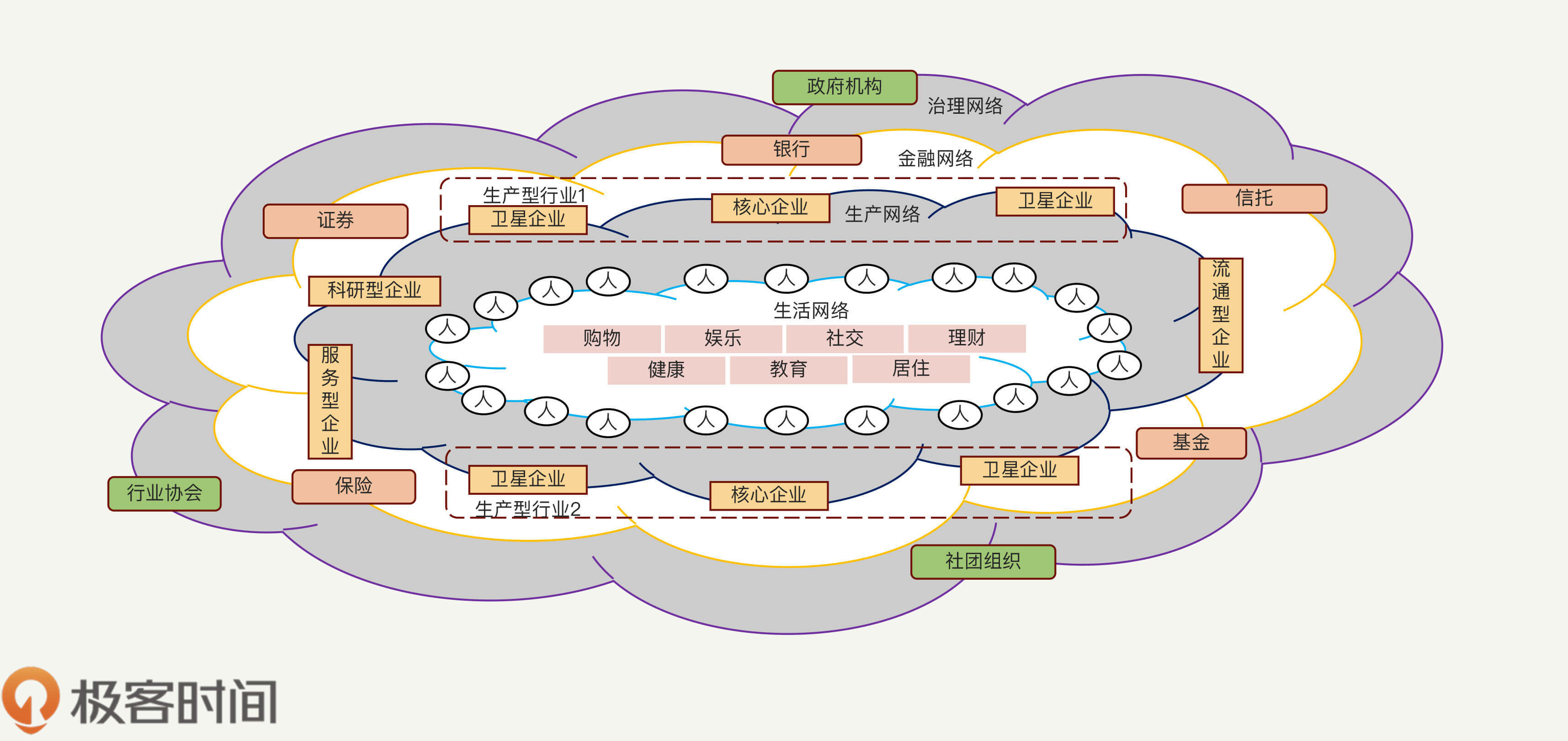

要找到核心能力,你必须要清楚3个问题。

1.企业不可能什么都做

这一点看起来就是个常识,但遗憾的是,仍然有很多企业因为盲目扩张业务,走了不少弯路。

举个小例子,美国就曾有一些制造业企业试图进行水平方向的扩张,将重要的上游生产能力吸收到自己的集团内,完成集团化的供应链整合,结果却导致了巨大损失。比如说,美国的福特汽车曾经拥有钢铁企业和矿山,以更好整合自己的供应链上游,但是经营管理成本却超过了收益,最终又放弃了这种模式。

所以,无论你是什么样的企业,大包大揽、什么都做只会让自己的精力过度分散,让企业内部的结构过于复杂,这样不仅会消耗大量宝贵的资源,而且收益甚小。

2.企业的核心能力不太好定义,而且还会发生变化

既然不要什么都做,那自己做什么呢?答案似乎很简单,核心能力留给自己,其他留给别人。但是怎么判断什么是核心能力呢?

这个问题比较主观,对于不同企业来说,核心能力自然不同。我来跟你分享一下我的思考。

因为我长期在银行工作,所以,我就老是在想,什么是银行的核心能力呢?

是服务吗?如果是服务,那我们专心提升网点服务品质、柜员服务能力、客户经理的服务技巧、手机银行的用户体验,客户量和业务量就会显著上升吗?答案似乎又不是。因为不断有银行在这方面推陈出新,但是,这么多年来,国内银行中的圈层排名很少有变化。

是风控能力吗?似乎也不是。相同规模等级的银行,风控能力都接近,即便超越了相应规模等级的水平,也很少有银行可以跃升到上一圈层。

所以你看,即使你在这个行业深耕多年,也很难定义核心能力。而且,核心能力还很容易变化,即使你当下的定义是正确的,也会随着形势的发展进行调整。

还是以苹果公司为例。苹果公司一度将手机设计作为自己的核心能力,但是后来,它又把核心能力向硬件制造上拓展了。截至目前,苹果公司已经搞了10多年芯片研究,至少收购了6家企业。在2020年11月,还发布了首款自主研发的功能强悍的Apple M1芯片,这导致其与Intel将近15年的合作要结束了。为了保持对硬件的控制,苹果公司的“自研”也是越来越多,这也说明,它对核心能力的定义在变化。当然,苹果公司即使变“重”了,也不会什么都自己造,那是没有必要的,它只是从整个生态的角度不停地观察,什么东西掌握在自己手里更合适。

通过这两个例子,你应该也感觉到了,核心能力不好定义,而且还会发生变化,所以,我们需要放眼整个生态,做好自己的权衡,案例只能用来说明道理,却不是你可以简单照搬的,因为案例往往只能介绍亮点,而真正铸就这个亮点的很多细节问题谁都讲不出来,这也是我认为对标分析要谨慎的原因。

数字化转型这个大工程往往需要数年之久,所有参与方在战略制定、方法讨论、架构设计、项目执行、任务协调、工程返工等方面都有着企业特有的烙印,可以参考,但不能盲目模仿,而且还要随着时代而变。

3.企业的核心能力也有可能来自最初的弱项

很多人都认为应该从成功处下手找核心能力,把一技之长做到无人能及,是建立核心能力的不二法门。这个思路没问题,但是可能并不全面,因为“胜利”容易冲昏头脑,找准成功的原因还真没有那么简单。

反过来看,从“痛”的地方寻找可能会更准确,因为痛觉往往会更清晰。

比如互联网公司大力发展X86的分布式架构、发展云计算,不是因为他们擅长,毕竟他们原来也是小白,只是因为他们在发展初期资金有限,实在是买不起那么多的大型主机,大型主机就是他们的痛处。如果都是通过持续采购大型主机去承担业务扩展的要求,那可能业务还没做大,公司就先破产了,所以,弱项经过长期努力,反倒可能成为“绝技”。

总之,核心能力是决定企业生态地位、适应生态变化的关键,企业不可能什么都做,因此务必要做好对自己最重要的事情,而这个事情的确定必须从整个生态去看,而且还要动态调整。

数字化转型是全社会的转型,不是只有你自己的企业想这么做,在这个大背景下,生态可能又会发生很大的变化,“不变”真的应不了“万变”,一定要在新生态下找好自己的核心能力。

有了核心能力,还得做好跟别人的连接,处理好跟别人的关系,才能保持健康的生态,那咱们就来看看怎么建立外部关系才合适。在我看来,主要是两个原则:开放边界;互惠互利。

原则一:开放边界,互相连接

作为一个大生态来讲,这个世界是普遍联系的,我们都不可能脱离别人而实现自我成功。闭门造车,是做数字化转型的大忌,所以,我们必须要开放边界,重视和相关方的连接。

近两年很火的“开放银行”,就是传统行业认识到开放边界重要性的一个好例子。

商业平台和银行服务的是同一个客户,都讲体验至上,那么,如果在它们之间搞水火不容的业务边界,显然是在割裂以客户为中心的“生态”。而开放银行这种理念,就意味着银行把自己的业务能力API化,封装成可供调用的服务,嵌入到其他商业平台中,结合场景提供更及时的金融服务。

毕竟,对银行来说,把老百姓的生活场景数字化不是它的强项,如果要发展起来,就必须搞实打实的跨界,但是隔行隔山,没那么容易的;对于商业来说,金融服务的监管越来越严格,如果不好好联合银行,平台的生态也无法完整。所以开放银行,不仅解决了银行现在由于客户生活场景大量数字化,而导致的银行离客户有点远的问题,也提高了平台的用户体验,对双方都好。

不仅是开放银行,对于任何企业来说,开放边界都是现在的大势所趋。只有良好的边界连接、场景连接,才能不断提升客户体验,以客户为中心建立360度的客户服务能力,任何一个企业的“缺席”,都可能会造成客户体验的“割裂”。

原则二:互惠互利,而非“赢者通吃”

很多人认为,自然进化是一种单纯的竞争,生物生存下来就是竞争获胜的表现。其实,这种理解有点儿偏差,物种之间既相互制约,又相互受益。进化中既有通过竞争夺取资源的一面,也有通过共同节约资源保持关系稳定的一面,绝不是“有你没我”。说白了,自然界不是只有简单粗暴,还有“和谐发展”。

对于企业来讲,“赢者通吃”也许会带来一时的豪爽,但是,物极必反,没有所谓的“强者恒强”。数字化转型过程中,谁都有可能暂时领先,但如果因为领先就为所欲为,则有可能导致“生态失衡”,最终祸及自己。

比如,国外的科技巨头们都曾获得过某些方面的垄断优势,从而开始进行捆绑销售、滥用信息、不正当竞争等行为,也都曾经或者正在应对持久的反垄断调查与诉讼,这对国内企业的发展也是个启示。企业搞数字化,还是应该以互惠互利为目标,这才是长久之计。

总之,任何一家企业都不是孤立的,在进行数字化转型时,必须要在整个生态中考虑问题,积极开放边界,以互惠互利为目标,这样才能获得长远的发展。

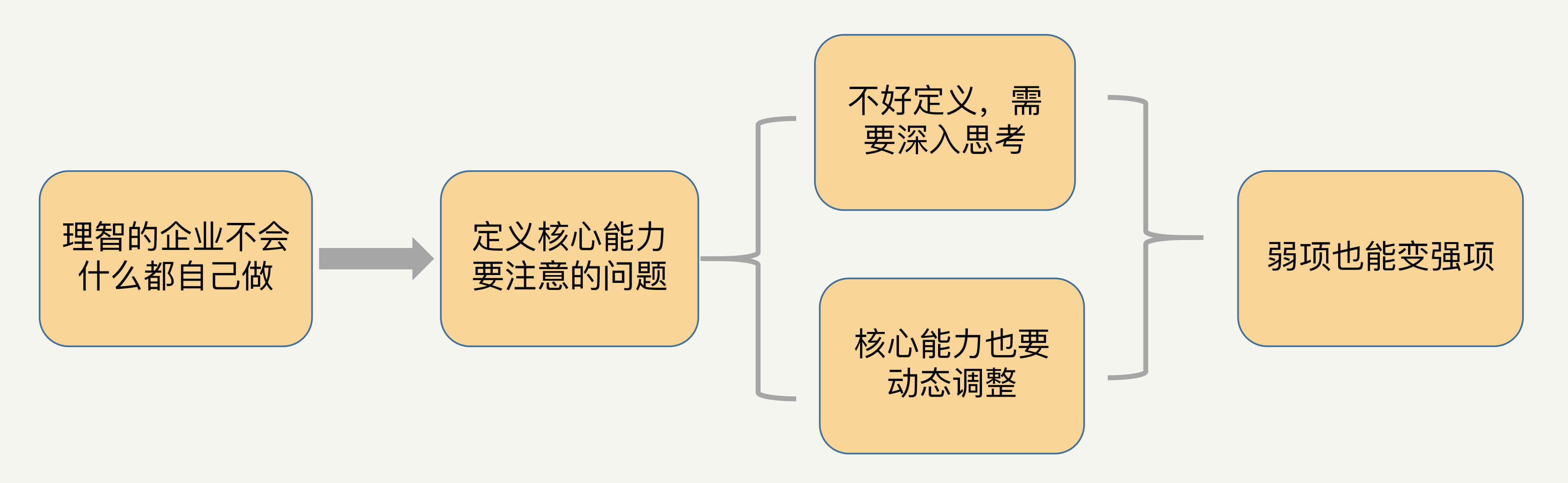

为了能够更好地帮助你理解生态思维,我画了一张可以用来做生态分析的业务背景图,你可以用它来帮助自己建立一个观察生态的视图,而不是只看到自己的左邻右舍。

我简单解释下这张图。最内圈的是围绕个体消费的生活网络,第二圈就是支持生活网络的生产网络,第三圈是同时支持两个网络的金融网络,最外圈是关注着整个社会的治理网络。你可以对照着看看你所在的企业以及你自己在什么网络中,看看跟哪些类型的企业有联系,他们有什么能力,你的企业有什么能力,怎么定位自己、发展自己,是不是有机会建立更广泛的连接,拓展新的商业机会。

好了,我们来小结一下。

数字化转型要用到生态思维,生态思维强调的是万事万物互有联系,互相影响,所以关起门来搞数字化不是正道。

既然互有联系,那就要考虑好什么是自己的核心能力,而且还得经常思考,因为核心能力不仅不好定义,还会发生变化。基于核心能力的定位,处理好与他人的关系,这需要保持开放,同时也要避免过度的竞争。过于强烈的竞争意识,无论是对企业,还是对个人而言,都是不必要的。

学完了今天的内容,你应该很清楚生态建设的重要性了。那么,你知道什么得益于生态建设的企业的成功案例吗?

欢迎你在留言区跟我们分享你知道的案例。如果你觉得今天的内容对你有所帮助,也欢迎你把它分享给你的朋友或同事。